Comment s’est passée votre arrivée au Québec ?

L’arrivée au Québec, ça été très difficile. D’abord parce que ma langue maternelle et ma langue d’usage n’avaient rien à voir avec le français. Ensuite, parce que je trainais derrière moi un lourd héritage. À neuf ans et demi, on n’est pas censé avoir vu ce que j’ai vu. On n’est pas censé être exposé aux affres de la guerre. Rien ne nous prépare à ça. Alors lorsque je suis arrivé au Québec c’était difficile. J’ai mis tous les efforts pour apprendre le français le plus rapidement possible. C’était une question de survie. Il me fallait apprendre à exprimer ce que je vivais, autrement c’était trop difficile à garder pour soi. Cela a pris environ un an avant que je ne sois en mesure de parler comme un enfant de 10 ans parle le français. Les choses ne se sont pas réglées immédiatement, mais aujourd’hui à 32 ans, la langue est devenue un outil de renversement de pouvoirs. Un outil d’affirmation de soi. C’est grâce au français que j’ai pu aborder les traumatismes avec le recul que ça nécessite. Me construire une histoire qui ne réduit pas mon enfance aux seules considérations du conflit armé qui a frappé la Bosnie-Herzégovine.

« Aujourd’hui à 32 ans, la langue est devenue un outil de renversement de pouvoirs. Un outil d’affirmation de soi. C’est grâce au français que j’ai pu aborder les traumatismes avec le recul que ça nécessite »

« J’ai découvert la poésie par le rap », c’est par cette porte que vous avez basculé dans la littérature ?

J’avais une professeure à l’école primaire qui me disait d’écrire. Même si je ne connaissais pas les mots que j’écrivais, c’était important d’écrire. Avoir un crayon dans les mains me sécurisait. Le rap est venu vers l’âge de 12 ans. À l’écriture s’est ajoutée l’écoute. Des groupes français comme IAM, Funky Family, mais aussi le groupe Muzion de Montréal-Nord. Leur musique faisait écho à ma propre réalité de réfugié. Aux difficultés que je vivais. Notre famille vivait très modestement. Nous avons dû nous mobiliser ma mère, mon frère et moi pour payer le loyer. Alors que j’étais au lycée et que mes camarades jouaient au foot, au basket à l’école, moi j’allais travailler 32 heures par semaine. Il fallait rapporter de l’argent pour aider la famille. Il fallait rapporter de l’argent pour pouvoir faire des activités avec les amis quand c’était possible. Le rap c’était un refuge qui évoquait ma réalité, directement ou indirectement. Le rap m’a aussi sensibilisé, m’a fait comprendre ce que je vivais et ce que d’autres comme moi pouvaient vivre. Avec le temps, je suis devenu sensible aux personnes marginalisées qui vivaient toutes sortes de discriminations. Le rap, c’était une porte d’entrée vers un monde que je connaissais, mais que j’ignorais connaître. Ça contribué à mon éducation politique et sociale.

« Le rap, c’était une porte d’entrée vers un monde que je connaissais, mais que j’ignorais connaître. Ça contribué à mon éducation politique et sociale »

Qui est Jasmyne à qui vous vouez une reconnaissance sans limite ?

Jasmyne, c’était ma professeure de francisation quand je suis arrivé au Québec à l’école primaire Saint-Philippe. Elle m’a appris mes premiers mots en français. Jasmyne avait créé un environnement où douceur et sécurité se côtoyaient. C’est dans sa classe de francisation que j’ai appris à exprimer des émotions autrement que par des pleurs. Elle m’a fait comprendre que la poésie n’avait pas de limites. Qu’on pouvait lui faire dire ce qu’on voulait. Qu’à travers elle, on pouvait vivre ce qu’on voulait, pourvu que ça nous fasse du bien. Le crayon c’était ma balle antistress. Vingt ans plus tard, j’ai fondé une association qui utilise l’art, surtout l’écriture et la poésie, pour briser l’isolement des personnes immigrantes et faciliter leur inclusion. J’ai réalisé que ce que j’ai mis en place, c’est un peu la classe de Jasmyne où des gens se retrouvent pour écrire, échanger un peu de leur intimité à travers des moments poétiques, touchants. Avec un crayon dans la main, on réinvente le monde un mot à la fois. On crée des ponts, une rime à la fois.

« C’est dans sa classe de francisation que j’ai appris à exprimer des émotions autrement que par des pleurs. Elle m’a fait comprendre que la poésie n’avait pas de limites »

Comment vous est venue l’idée de créer « Des livres et des réfugiés » et dans quel but ?

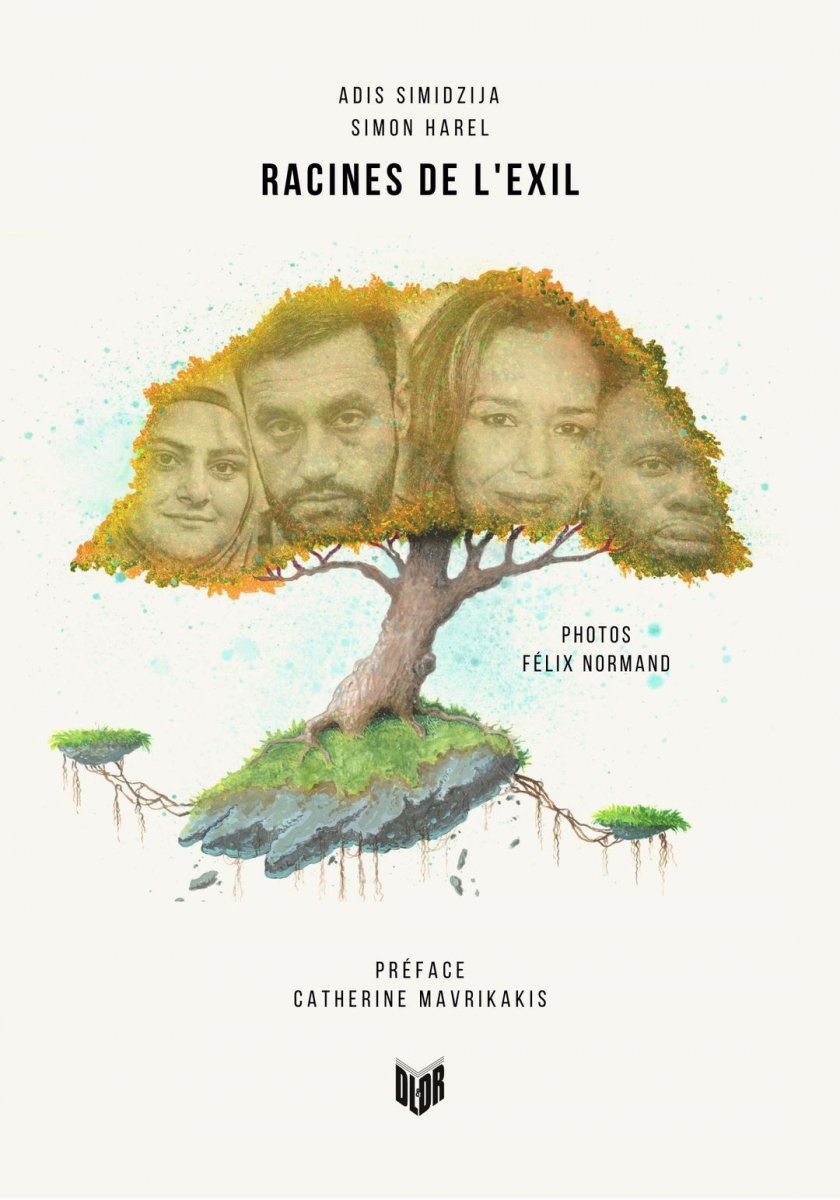

Des livres et des réfugié-e-s, c’était d’abord un modeste projet de publication d’un recueil de récits et de poésie qui a, cinq ans plus tard, pris une ampleur inattendue. En 2016, avec les profits engendrés par la vente du livre, nous avons acheté des fournitures scolaires et sacs d’école pour des enfants réfugiés de la région de Trois-Rivières. Nous avons aussi octroyé une bourse d’études à une étudiante au doctorat en éducation qui travaillait sur un modèle d’intégration de jeunes réfugiés à l’école. Notre premier livre a eu un certain succès. Il faut dire qu’au Québec l’édition de livre, ce n’est pas ce qu’il y a de plus payant. Les éditeurs peinent à vendre leurs livres. Sans les subventions beaucoup n’existeraient plus. C’était donc un très gros risque. L’association a récemment fêté son 5e anniversaire. C’est devenu une maison d’édition (Éditions DL&DR) et une association sans but lucratif qui offre des services aux populations marginalisées. Notre mission s’est élargie. Nous publions deux livres par année. Nous offrons des ateliers d’écriture un peu partout au Québec. Nous avons un employé à temps plein et deux à temps partiel. Avec le temps, notre modèle a été reconnu aux quatre coins de la province. On s’associe à des institutions universitaires comme l’Université de Montréal, l’Université du Québec à Trois-Rivières. À des associations socio-économiques comme Innovation et développement économique Trois-Rivières et le Service d’Accueil des Nouveaux Arrivants de Trois-Rivières, organisme mandaté par le ministère de l’Immigration pour l’accueil des nouveaux arrivants à Trois-Rivières. Nous interpellons aussi le politique. Alors que la plupart des organisations au Québec adoptent une posture apolitique, nous nous positionnons naturellement pour la défense des droits des personnes réfugiée, racisées, marginalisées. Dire que ce que nous faisons n’est pas politique, ce serait faire preuve d’hypocrisie. Mais l’important, et ce qui a toujours été et ce qui est toujours au centre de nos préoccupations, ce sont les personnes qui bénéficient de nos services.

« Alors que la plupart des organisations au Québec adoptent une posture apolitique, nous nous positionnons naturellement pour la défense des droits des personnes réfugiée, racisées, marginalisées. Dire que ce que nous faisons n’est pas politique, ce serait faire preuve d’hypocrisie »

Quel regard portez-vous sur le Québec d’aujourd’hui et son rapport aux réfugiés ?

Le Québec a été et est encore aujourd’hui une belle société d’accueil. N’empêche que les choses se sont détériorées. Pour moi, ça remonte aux dérapages lors de la commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables en 2007-2008. Les discours haineux et d’intolérance ne sont pas apparus par magie. Ils ont une origine. Et ils se cristallisent de plus en plus. Parfois subtilement à travers des décisions politiques qui contribuent à décomplexifier les ténors de l’extrême droite québécoise, parfois de manière déroutante sur les réseaux sociaux et dans certains médias de masse. Il y a donc une montée du racisme et de l’intolérance. En contrepartie, il y a des initiatives extraordinaires qui se font pour et par les personnes réfugiées, par et pour les personnes racisées. Il y a une ouverture, mais qui est parfois étouffée par le jeu politique et médiatique. On doit toujours se battre contre un discours avant de pouvoir accéder à la sensibilité des gens. Sur le terrain, les gens sont curieux. Je n’élaborerai pas sur les considérations du racisme systémique, parce qu’il y a des personnes qui sont beaucoup mieux placées que moi pour en parler, mais c’est un problème que le gouvernement ne veut même pas reconnaitre. Il joue sur les mots par peur de froisser une base militante très réactionnaire et fragilisée économiquement, ce qui contribue au climat quelque peu tendu. Il y a beaucoup de chemin à faire et politiquement nous ne sommes pas sur le bon chemin, mais heureusement, socialement il y a une mobilisation en parallèle qui se crée et qui fait que les choses avancent tout de même.

« Le gouvernement joue sur les mots par peur de froisser une base militante très réactionnaire et fragilisée économiquement, ce qui contribue au climat quelque peu tendu »

Beaucoup de polémiques semblent se succéder sur les questions des origines, de l’expression ?

Je ne sais pas s’il s’agit ici d’une question sur le mot en N, mais je ne crois pas être en mesure de parler de cette problématique. Il y a des personnes qui sont bien mieux placées que moi pour ce faire. La seule chose que je peux dire, c’est qu’on suppose que l’université, par exemple, est une institution de savoir et de liberté accessible à toutes et tous, mais quiconque à lu Bourdieu ou qui a fait l’expérience universitaire sans être privilégié sait que l’institution scolaire est une des institutions qui reproduit le plus les inégalités sociales. Il faut être en mesure de s’adapter à l’air du temps. Il faut savoir corriger les abus du passé. Si on n’est pas en mesure de se passer du privilège d’utiliser un mot qui blesse pour enseigner, de trouver le moyen d’impliquer celles et ceux à qui on enseigne, et de prendre en considération leur sensibilité, on n’est peut-être finalement pas faits pour l’enseignement. Parce que la liberté académique, elle ne devrait pas être exclusive aux professeurs. Les étudiantes et étudiants sont au cœur de cet échange, de l’apprentissage qui se fait dans les deux sens. Il faut donc être en mesure d’écouter, d’apprendre et évoluer.

Quel rapport entretenez-vous avec votre identité bosnienne ? Comment l’avez-vous marié avec votre vie au Québec ?

J’ai découvert mon identité bosnienne et ce que ça implique à la fine vingtaine. Dans l’espoir de ne plus souffrir de ma différence, jeune, j’ai systématiquement rejeté mon identité. Je suis musulman de Bosnie-Herzégovine. J’ai diabolisé l’Islam à l’adolescence parce que tout ce qu’on me montrait de la chose, c’était le terrorisme. Ici au Québec, c’était la même chose qu’en France. Et puis je me suis intéressé à mon histoire. J’ai fait un baccalauréat en sociologie. J’ai questionné ma famille sur mes origines. J’ai compris que l’Islam qui était pratiqué à la maison, c’était un Islam très modéré. Qu’il n’avait rien à voir avec ce qu’on me montrait à la télé. J’ai développé un esprit critique, j’ai compris certains mécanismes sociaux que j’avais intériorisés moi-même. Dans ma vie on ne m’a jamais imposé la pratique religieuse. Je ne suis pas croyant. Je ne suis pas pratiquant. Mais j’ai été élevé dans une famille, dans une culture musulmane. Lorsque j’ai accepté cette évidence, j’ai aussi accepté mon identité québécoise.

En écrivant mon premier roman « L’enfant exilé de la vallée des arbres sucrés », je me suis replongé dans cette histoire, cette double identité. Je suis retourné en Bosnie-Herzégovine pour la première fois en 2017. Ce retour a été difficile, mais il m’a rapproché du Québec. Être en paix avec mon identité bosnienne m’a permis d’apprécier encore plus la richesse de mon identité québécoise. Ça m’a pris quatre ans écrire le livre. C’est vraiment grâce à l’écriture que j’ai réussi à faire cohabiter ma double identité.

https://youtu.be/1V7ogTVGvIQ

« Quand on a une histoire comme la mienne, qui est marquée par différents drames, […] on se questionne si on a le droit d’être père, comment faire en sorte qu’un enfant ne soit pas victime de cet héritage ». Voici un extrait de votre prochain livre. Comment appréhendez-vous la part de l’héritage et de l’identité qui est la vôtre ?

J’écris présentement un roman dans lequel j’adresse 101 lettres à l’enfant que je n’ai pas encore. À l’âge de 32 ans, c’est la première fois que je me permets le fantasme de la paternité. Être amoureux d’une femme qui me comprend et qui est une alliée extraordinaire m’aide là-dans. Elle m’accueille dans ma complexité. Elle comprend le bagage que j’ai. Il m’est donc plus facile de fantasmer sur l’idée qu’un jour je serai un bon père. L’écriture, c’est l’autre élément fondamental. L’écriture c’est un rituel qui me permet de me tromper. De faire des erreurs sans qu’il n’y ait de conséquences. C’est une sorte de répétition générale. En fait, dans ce livre, je m’adresse surtout à l’enfant en moi. À mon enfance. Une enfance que je n’essaye pas de réparer, mais simplement à laquelle je tente de donner un autre sens que celui de la guerre. La guerre fera toujours partie de mon histoire. Nous n’avons pas d’emprise sur l’héritage que nous léguons à nos enfants. Je pense que c’est une erreur fondamentale que d’essayer d’avoir une emprise sur l’héritage. Je n’ai pas choisi la guerre. Je n’ai pas choisi d’avoir un père assassiné. Mon père n’a pas choisi d’être assassiné non plus. Il était un simple civil, tué parce qu’il était musulman. Dans tout ce processus, il s’agit surtout de travailler sur moi-même. Je n’essaye pas de reconstruire des choses, mais d’en construire d’autres en parallèle. L’écriture me le permet. Je ne pourrai pas protéger mon enfant de mon passé. Je peux juste essayer d’être un père présent, à l’écoute qui fait de son mieux pour l’accompagner dans tout ce que la vie lui imposera comme échecs et comme succès. Je peux juste accepter que je sois imparfait et que mon bagage va peut-être avoir un impact sur mon rapport à mon enfant. Mais ultimement, je veux l’outiller pour qu’il puisse se construire comme il le souhaite.

« Une enfance que je n’essaye pas de réparer, mais simplement à laquelle je tente de donner un autre sens que celui de la guerre. La guerre fera toujours partie de mon histoire. Nous n’avons pas d’emprise sur l’héritage que nous léguons à nos enfants »

Comment se porte la littérature au Québec et donc le monde de l’édition ?

Il est très difficile au Québec de vivre de la littérature. Les maisons d’édition peinent à survivre sans les subventions. N’empêche que le Québec foisonne de talent. Il y a plus de talent que la capacité des maisons d’édition à publier. Le Québec reste encore un peu fermer sur le monde dans ce qu’il propose comme littérature. Sa littérature explore encore beaucoup trop de lieux communs. La forme domine encore beaucoup le fond, mais l’offre se diversifie de plus en plus. Il y a des petites maisons d’édition qui voient le jour et qui changent tranquillement le paysage littéraire québécois. Il y a une diversité qui s’installe et ça témoigne du changement qui s’instaure dans la société en général.