Qu’est-ce qui vous a poussé à mener une enquête aussi fouillée sur votre oncle assassiné à l’âge de 23 ans durant la Seconde Guerre mondiale ? Combien de temps vous a demandé cette enquête ?

Depuis l’enfance, je suis intéressée par l’histoire et particulièrement par celle de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une dizaine d’années, mon père s’est lancé dans la généalogie de notre famille. Pour l’aider, je me suis concentrée sur les soldats parmi nos ancêtres. En remontant notre arbre, le premier que j’ai retrouvé était mon grand-oncle résistant, tué en 1944. Je me suis rendue compte que je savais que mon grand-père avait perdu son frère durant la guerre, mais que c’était à peu près tout. Nous avions un « héros » dans la famille et je ne savais rien sur lui. Cela tout de suite aiguisé ma curiosité et je me suis lancée dans des recherches. Elles ont duré près de quatre ans, plus deux ans d’écriture…

On sent que ce travail de recherche ressemble parfois à rechercher une aiguille dans une botte de foin, d’autant que le sujet vous touche personnellement… Comment réussit-on à garder la distance nécessaire lors de l’écriture ?

Durant les recherches, j’ai effectivement été confrontée à toute la violence de ce conflit… Mon grand-oncle André a été tué lors du massacre de Kérihuel, dans le Morbihan, en Bretagne, en juillet 1944 avec 17 autres résistants, parachutistes français et fermiers locaux. Ils ont été sommairement exécutés par des soldats allemands et leurs collaborateurs français, des agents de l’Abwehr, les services de renseignements allemands.

Au fur et à mesure, j’ai découvert les détails particulièrement sordides de ce massacre et cela a bien entendu hanté mes nuits. Cela a aussi été dur d’entendre les témoignages de ceux qui avaient vécu cette période. Soixante-dix après, ils vous racontent les faits comme si cela s’était déroulé hier. C’est encore très présent en eux. Ils ont gardé ce traumatisme toute leur vie. Ce qui a été compliqué lors de l’écriture, c’est d’écrire quelque chose d’aussi personnel… D’habitude, dans mon travail de journaliste, je traite de faits qui me sont extérieurs. Il a fallu à la fois me livrer un peu, tout en essayant de ne pas porter de jugement sur cette période.

Vous dites vouloir « comprendre les gentils comme les bourreaux », mais comment peut-on « comprendre » de telles horreurs ? Où trouve-t-on la force de remuer un passé qui a des répercussions sur le présent ?

Je n’ai pas voulu m’arrêter à la seule figure du résistant incarné par mon grand-oncle et ses camarades. J’ai aussi voulu comprendre comment d’autres Français avaient pu tuer certains de leurs compatriotes. Je me suis notamment concentrée sur la figure de Maurice Zeller, le chef de ces collaborateurs qui ont participé au massacre de Kérihuel. Cet homme était un ancien officier de marine, héros de la Grande Guerre, qui après avoir été rayé de l’armée pour une addiction à la drogue, s’est retrouvé à porter l’uniforme allemand au cours de la Seconde Guerre mondiale. Même si fouiller son passé m’a parfois rebuté, j’ai trouvé cela très intéressant d’étudier le mécanisme qui a fait passer cet homme d’un camp à l’autre et qui l’a entraîné dans une telle violence. Il fait partie intégrante de cette histoire.

« Beaucoup de personnes me disent qu’ils n’étaient pas au courant de ce qui s’est passé durant la Seconde Guerre mondiale en Bretagne. »

A travers les drames de Kérihuel et de Saint-Marcel, on découvre toute une Bretagne meurtrie, qu’on ne connaissait pas forcément… En même temps, on découvre également d’incroyables maquisards bretons déterminés à résister, et on reconnaît là cette « force » et cette détermination très bretonne…

C’est vrai que beaucoup de personnes me disent qu’ils n’étaient pas au courant de ce qui s’est passé durant la Seconde Guerre mondiale en Bretagne. Quand on pense au maquis, on parle plus souvent de celui du Vercors ou des Glières. Pourtant celui de Saint-Marcel, auquel mon grand-oncle a participé, a compté près de 3000 hommes. La population a aussi particulièrement souffert des répressions après les combats de Saint-Marcel du 18 juin 1944. Le village a été en partie brûlé et de nombreuses personnes ont été sommairement exécutées en représailles. Il est vrai que les Bretons ont été parmi les premiers à dire non. Il faut se souvenir des hommes de l’Île de Sein qui sont partis rejoindre la France libre dès la fin du mois de juin 1940.

Ce que l’on connait moins aussi, c’est la face sombre de la Résistance… Le témoignage de l’ancien maire de Lizio, qui raconte l’histoire d’une femme de 36 ans et de son enfant de 12 ans étranglés par des gens qui se disaient résistants, fait froid dans le dos et démontre bien la complexité de la guerre, de la résistance…

Effectivement, il n’y a pas les gentils d’un côté et les méchants de l’autre. C’est beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup de nuances de gris. Certains résistants se sont aussi mal comportés, surtout ceux de la dernière heure. Il y a eu des actes inacceptables comme la mort de cette femme et de cet enfant. Il a été très difficile d’en parler pendant les années qui ont suivi la guerre. Ce sujet était tabou. Quand on regarde aussi l’histoire du massacre de Kérihuel et d’autres exécutions dans cette partie du Morbihan, on se rend finalement compte que les pires atrocités ont été commises par ce groupe de collaborateurs français.

« La société a eu un regard critique après la guerre sur l’engagement des femmes. »

Vous évoquez également le rôle primordial des femmes, souvent réduit au strict minimum dans les livres. Elles étaient pourtant de véritables agentes de liaison ou engagées dans les corps auxiliaires féminines de l’armée de terre (AFAT)… C’était important pour vous de restituer ces faits dans ce livre ? Pourquoi ?

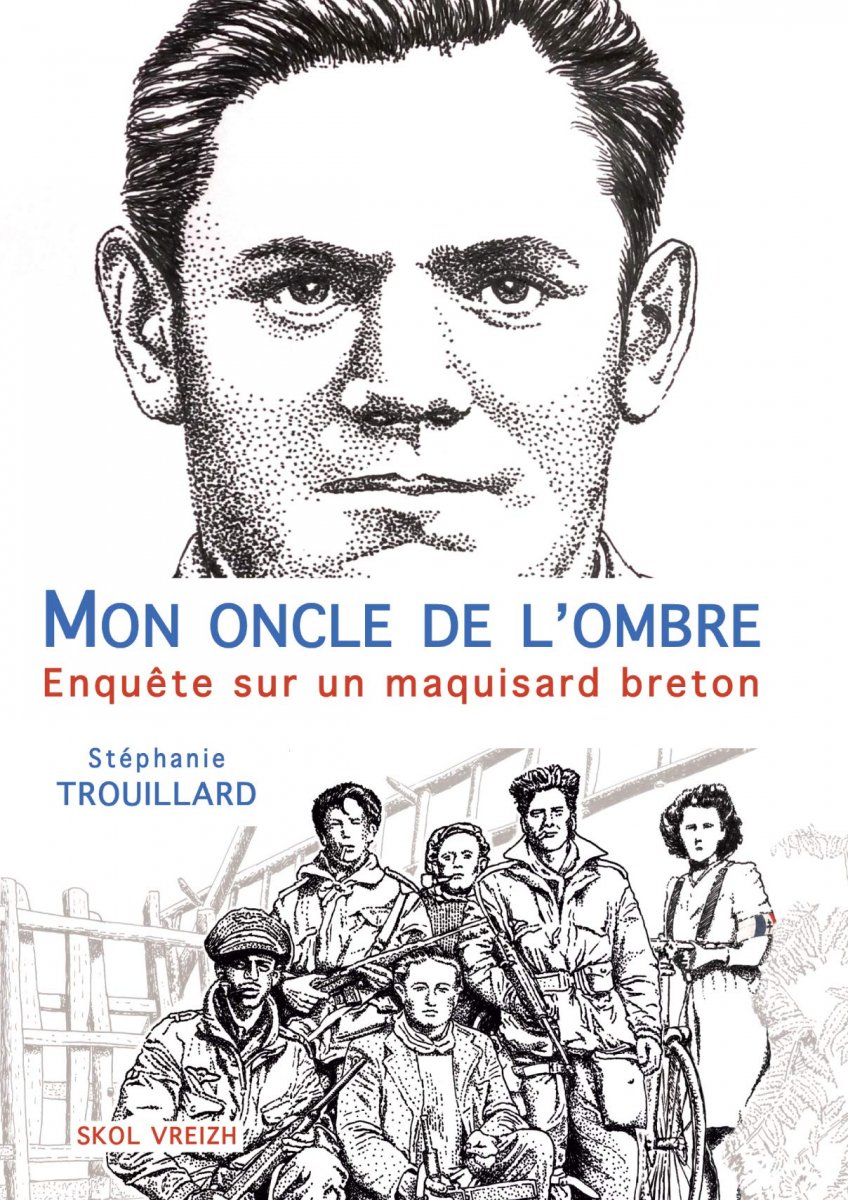

Quand j’ai commencé mes recherches, je me suis rendue compte en lisant des ouvrages à ce sujet, que la place des femmes y était infime. J’ai eu de grandes difficultés à retrouver le parcours de certaines résistantes. Il y a seulement que quelques lignes sur leurs actions. J’ai trouvé cela assez injuste car elles couraient autant de risques que les hommes. Certaines de ces résistantes bretonnes ont été torturées ou déportées. Comme me l’a expliqué une ancienne agente de liaison, la société a eu un regard critique après la guerre sur leur engagement. Pourquoi des femmes ont-elles passé autant de temps auprès des hommes ? On les a traitées de femme de petite vertu. Peu d’entre-elles ont donc demandé des honneurs auxquelles elles avaient pourtant le droit. Elles sont retournées dans leur foyer à leur place de fille ou d’épouse. J’ai voulu les remettre un peu dans la lumière. C’est pour cela que sur la couverture, j’ai fait rajouter une jeune femme qui représente ces agentes de liaison, si essentielles pour l’action de la Résistance.

Parce que vous découvrez que votre oncle en a fait partie, on apprend aussi que le Service du Travail Obligatoire (STO) instauré par les Allemands est une nébuleuse dont peu de personnes ont envie de parler… A part le livre de François Cavanna « Les Russkoffs », vous évoquez Michel Galabru, Raymond Devos, Bobby Lapointe ou Georges Brassens qui n’ont pas été très loquaces sur le sujet. Comment l’expliquez-vous ?

Si mon grand-oncle n’avait pas pris le maquis, s’il était retourné en Allemagne et s’il était revenu seulement à la fin de la guerre, il aurait certainement dû souffrir du regard des autres. Pour beaucoup, le Service du Travail Obligatoire a été assimilé à une certaine forme de collaboration. On les a accusés de ne pas avoir désobéi et d’être parti en Allemagne. Même si ces travailleurs forcés ont aussi été victimes de la guerre, leur souffrance n’a pas été prise en compte. Cela est resté longtemps un sujet tabou. Cavanna a été courageux d’en faire un livre. Beaucoup ont préféré taire ce passé pour ne pas essuyer des critiques.

« Pour beaucoup, le Service du Travail Obligatoire a été assimilé à une certaine forme de collaboration. On les a accusés de ne pas avoir désobéi et d’être parti en Allemagne »

Le passage dans lequel vous entrez en contact avec la fille d’un des bourreaux de votre oncle (Maurice Zeller) et où vous rencontrez sa petite fille est particulièrement fort. Au fond, on sent qu’il n’y a pas d’échappatoire : mentir, oublier le passé pour que les descendants avancent… Est-ce que vous pensez que c’est de l’ordre de la pudeur ou que la Seconde Guerre mondiale dépasse tout ce que nous avons connu en terme de funeste ?

La fille de Maurice Zeller a choisi de fuir ce passé. Dans toute la Bretagne, le nom de son père était synonyme des pires horreurs. Elle a surtout décidé de ne pas révéler cette histoire familiale à ces enfants. Comme je lui ai dit, elle n’est pas responsable des actes de son père, mais ce fardeau doit être très lourd à porter. Je comprends son silence car cela n’est pas facile d’avouer qu’on descend d’un tel homme.

En revanche, j’ai eu plus du mal à comprendre pourquoi dans ma famille et dans celle de beaucoup d’autres, il y avait ce silence autour des résistants alors que leurs actions avaient été héroïques. Il n’y avait rien de mal à cacher. J’ai finalement compris qu’il y avait énormément de pudeur. Pour cette génération et dans la mentalité bretonne, on n’étale pas ses sentiments. On garde ses souffrances au plus profond. A l’époque, il n’y avait non plus pas de cellules psychologiques. Il fallait continuer à vivre malgré tout. Ce sont finalement, les générations suivantes, celles des petits-enfants, qui osent aujourd’hui poser des questions.

Le témoignage de Yolande qui perd son mari dans les bombardements sans le savoir et qui manque de se faire tuer dans un train mitraillé est glaçant. « C’est comme cela la vie… », vous dit-elle simplement comme pour se « réconforter » de ce passé qui l’a contraint à une vie de solitude…

Comme je viens de le dire, cette génération est moins dans l’étalage de ces émotions. Cette pauvre Yolande a dû se relever très vite et continuer à vivre malgré l’absence de son mari. Durant la guerre, énormément de personnes ont été confrontées au même type de souffrance. Il a fallu avancer malgré tout. Mais même si ces personnes se sont montrées très fortes, elles en gardent aujourd’hui encore un profond traumatisme. Souvent alors qu’elles approchent de leur fin de vie, ce sont d’ailleurs ces souvenirs très pénibles qui remontent à la surface. Alors que leur mémoire leur joue parfois des tours, ce qu’ils ont vécu durant la guerre est durablement ancré dans leur esprit.

« Quand j’ai rencontré d’anciens résistants, j’ai également ressenti une énorme énergie. De par leur engagement, ils vous donnent une vraie leçon de vie. »

Quelle a été votre plus gros « choc » pendant cette enquête ? Qu’avez-vous découvert de la guerre qui vous a le plus émue, surprise ? Et concernant votre oncle ?

J’ai été très surprise quand j’ai découvert que mon grand-oncle avait été envoyé au travail forcé en Allemagne. Personne n’en avait jamais entendu parler dans ma famille. Cela a été un vrai tournant dans mes recherches. Je ne pensais pas qu’elles allaient me conduire Outre-Rhin. Cela a d’ailleurs été passionnant car je ne savais pas grand-chose sur le STO. J’ai aussi été choquée d’apprendre ses conditions de vie en Allemagne et de savoir qu’il s’était retrouvé dans un camp de travailleurs avec des hommes et des femmes venus de toute l’Europe.

Lors de cette enquête, j’ai surtout été émue lorsque j’ai rencontré des témoins du massacre de Kérihuel. Quand on voit ces personnes âgées, il est difficile d’imaginer ce qu’elles ont pu vivre. Mais quand elles commencent à parler, cela vous glace le sang. Il y a un vrai décalage. Mais j’ai aussi vécu de beaux moments, lorsque certains d’entre elles ont reconnu mon grand-oncle. Je voulais surtout retrouver des personnes qui l’avaient connu et qui pouvaient me parler de lui. Je voulais me persuader qu’il n’était pas seulement un fantôme.

Que retire-t-on de positif après votre immersion historique dans les horreurs de la guerre et les lourds passés familiaux (pas seulement le vôtre) ?

On me demande souvent si cela n’est pas trop dur de faire des recherches sur la guerre. Effectivement cela marque et on garde longtemps à l’esprit les détails les plus atroces, mais cela permet aussi de relativiser sur sa propre vie et ses petits problèmes du quotidien. On se rend compte qu’on a la chance de vivre en paix, alors que la vie de mes arrières grands-parents et grands-parents a été endeuillée par la guerre. Quand j’ai rencontré d’anciens résistants, j’ai également ressenti une énorme énergie. De par leur engagement, ils vous donnent une vraie leçon de vie. Ils n’ont pas eu peur de dire non malgré les risques. Ils me donnent en tout cas envie de continuer à travailler sur ce sujet et de porter à mon tour leur mémoire.

Mon oncle de l’ombre, enquête sur un maquisard breton de Stéphanie Trouillard

Editions Skol Vreizh – 280 pages, 16 euros