Pourquoi des nouvelles ?

Parce que j’en écris depuis l’âge de douze ans. Parce qu’il me semble en avoir toujours finalisé une, entre deux romans, par plaisir, comme une récréation. On dit souvent que la chute d’une nouvelle est importante, mais pas que. C’est trop réducteur. Dans un roman, on a le temps d’installer l’histoire, les lieux, les personnages. Dans une nouvelle, le lecteur doit être happé dès la première phrase, le premier paragraphe. J’aime cette urgence dans la nouvelle. Dans la toute première du recueil, Les pins parasols, je raconte une histoire d’amour impossible qui s’étale sur plus de quarante ans. Un pari presque impossible dans la nouvelle. En fait, on peut tout faire, tout dire, en concentrant le tout, pour mieux séduire et surprendre le lecteur. Et indépendamment du fait que j’en ai écrit pour des journaux, et récemment chez Belfond dans un recueil collectif et consacré aux Vingt-quatre Heures du Mans, j’ai l’impression que chaque chapitre de mes romans sont conçus comme des nouvelles. C’est ma manière de travailler, depuis que j’écris. J’aime en lire, passer d’une nouvelle à l’autre, faire autre chose, y revenir comme un rendez-vous. Tennessee Williams en a écrit de sublimes comme « Le boxeur manchot », Truman Capote n’est pas en reste avec son plus célèbre court roman ou nouvelle « Breakfast at Tiffany’s ».

« Même adulte, on ne finit pas de grandir, d’apprendre, il faut savoir rester curieux, un brin naïf «

D’où vous est venu le thème central de ces 19 nouvelles : le mal-être des adolescents ?

Que ce soit le malaise des enfants ou des adolescents, ces périodes de notre vie prédéterminent l’adulte que nous devenons. C’est un peu plus que notre socle ou nos racines. Qu’elles aient été heureuses ou non, qu’on accepte d’en parler ou non, l’enfance et l’adolescence nous sculptent, nous façonnent, nous forment. Un étonnant apprentissage de la vie. Fouillons dans ces moments-là, regardons au fond du puits, et nous trouverons des similitudes troublantes. Une fois de plus, je ne m’intéresse pas au mal être, mais à ce que nous en faisons. Même adulte, on ne finit pas de grandir, d’apprendre, il faut savoir rester curieux, un brin naïf (dans le bon sens du terme) pour atteindre la lumière et goûter momentanément au bonheur qui ne dure jamais, mais revient souvent. J’ai plutôt eu une enfance heureuse, avec un père architecte, une mère au foyer et une sœur à laquelle je suis très attaché. Tout a éclaté quand je venais tout juste d’avoir dix-huit ans. La famille s’est dissoute et plus rien n’a jamais été pareil. J’ai été sauvé car les seules familles qui existent à mes yeux sont celles que j’ai créées, loin de la mienne. Elles me réconfortent et m’entrainent vers un avenir plus soyeux. Le passé vous rattrape souvent, il faut savoir faire avec et d’une certaine manière s’en débarrasser. On n’est pas obligé d’aimer ses parents. Je l’ai appris très tardivement.

Parmi les thèmes évoqués, est-ce l’enfance maltraitée qui vous touche le plus ?

Oui, parce que j’ai connu cela, la maltraitance. Mais pas au moment de l’enfance. J’ai connu cela à un âge où l’on ne pardonne pas, ou l’on contient à peine sa rage, ou tout bascule. Les enfants maltraités vers 9/10 ans – l’âge de mes héros sur mes quatre premiers romans – ne jugent pas, ils essayent de comprendre. Une drôle de chance, ce qui ne les empêchent pas de le ressentir et de le dire, sans concessions. Mais c’est au moment de l’adolescence que tout se réveille, le démon, les premiers émois amoureux, plus rien ne va, on se souvient cruellement de ce qu’on a vécu enfant, et tout est possible même le pire. Certains, plus courageux peut-être, cherchent la lumière, ils ont en eux cette capacité de rebondir, de se sentir mieux. Boris Cyrulnik, mieux que moi, évoque la résilience. Je suis très attiré par ce mot. Toute ma vie au fond je n’ai fait que ça. Recommencer, rebondir, sortir du puits.

(quelques photos de Didier Gaillard-Hohlweg – © Didier Gaillard-Hohlweg)

Parlez-nous de vos personnages, de leurs angoisses, leurs rêves, leur quête d’amour, les drames qu’ils traversent, la culpabilité, le désir d’ailleurs ?

Ils ont tous en eux, une flamme, une énergie, ils sont plus vivants que les vivants, ils veulent le meilleur et le vivre intensément. Ils vont se heurter à l’autre, au temps, à la vie. Parfois, dans la vie, il est trop tard, certains l’apprendront à leurs dépens tout en caressant le souvenir, plus fort que tout. D’autres se surprendront par leur courage, leur cruauté, ils se dépasseront bien au-delà du possible. Dans la nouvelle « Sur le toit du monde », une jeune israélienne aveugle, s’attache, au sommet d’une montagne, à un photographe allemand, trente ans de plus qu’elle. Tout les oppose, leurs vies, leurs gouts, mais un étrange ballet va de l’un à l’autre et créée une harmonie inattendue. La séance photo va se révéler d’une intense sensualité. Il y a de l’ambigüité dans leur amitié, mais il y a surtout de la bienveillance. Ils avanceront grâce à l’autre. Dans une autre nouvelle, « Danser dans les rues », un père kidnappe son fils et le conduit à Nice. Le texte est rythmé de musique, celle qui se dégage de l’autoradio, le père est un mythe, un Peter Pan moderne qui entraîne son fils dans son imaginaire fort, il danse dans les rues, marche sur les mains, nage sous la pluie. Le fils est fasciné par ce père hors norme, aimant, attachant, et DJ à ses heures. J’aurais sûrement adoré avoir un père pareil.

« J’ai un faible pour « Lior », la dernière nouvelle. Celle qui donne le titre au recueil de nouvelles.

Lior est un prénom hébreu masculin qui se traduit en français par la lumière est à moi.«

Lesquels préférez-vous ?

J’ai un faible pour « Lior », la dernière nouvelle. Celle qui donne le titre au recueil de nouvelles. Lior est un prénom hébreu masculin qui se traduit en français par la lumière est à moi. Il vit à Stromboli avec un père diplomate et une mère malade qu’aucun médecin n’arrive à diagnostiquer. Elle se meurt, paralysée en partie, entretenue par le corps médical, à la demande du père. Lior impuissant nage énormément. Il va souvent au rocher de Strombolicchio (le col du volcan) plonge, et découvre la partie immergée, impressionnante, où il va découvrir une grotte et pouvoir se ressourcer. Quand il en sort, une nouvelle énergie l’anime. Il va retrouver sa mère et la sauver d’une manière très inattendue. Si l’on est prêt à mourir pour quelqu’un tout peut arriver. Et Anton, sans hésiter, qu’on découvre dans la première nouvelle, et qui devient le narrateur de la seconde. « Les pins parasols » a été une belle expérience d’écriture. Quand j’ai achevé la première, il me restait un goût amer, le sentiment que je n’étais pas allé assez loin avec cette histoire. J’ai donc décidé de faire une deuxième partie, après le point de vue de Brune, celui d’Anton qui vient clore l’histoire. Dans la vie, j’aime les gens qui se remettent en question, qui doutent d’eux, mais qui avancent. Anton en est un parfait exemple. Il a l’air d’un roc, mais il n’en est rien. Il est sur le point d’imploser, tout en sachant qu’il a déjà fait son choix. Il va mentir pour se donner l’illusion que tout est possible avec Brune. Elle restera en lui à jamais, mais le bien est fait : il aime une autre femme, la sienne.

Pourquoi situez-vous vos histoires au bord du rivage, que ce soit un lac, la Seine ou la mer ?

Parce que ce sont des lieux apaisants, à priori. On en rêve tous, derrière nos bureaux, l’hiver, dans une lumière grise. J’adore écrire près de l’eau. Je m’y baigne, je m’y ressource. Mais je sais aussi que rien n’est blanc ou noir. L’eau peut être dangereuse, on peut s’y noyer, elle peut se retourner contre les villages après un Tsunami. J’aime ces deux aspects de l’eau qui dort, il faut aussi s’en méfier. Maintenant, je peux rester des heures à regarder la mer, les couleurs changeantes sur l’eau, et la nuit quand la lune l’éclaire.

Quel est le rôle de la nature dans la psychologie de vos personnages ?

La nature nous conditionne. On ne se comporte pas de la même manière qu’on soit dans sa ville, dans une autre, au bord de la mer ou au sommet de la montagne. J’aime la décrire, on y trouve des comparaisons avec sa propre vie. Et toutes ces couleurs m’enchantent, comme une sorte de rêve éveillé. Je fais souvent des centaines de photo. Je sais qu’un jour, je m’en servirais pour une nouvelle, un roman.

« il y a toujours des passerelles entre les arts, et notamment entre la photographie et l’écriture »

Comment avez-vous écrit ces nouvelles ? Comment vous êtes-vous mis dans la tête de ces jeunes gens ?

Je les ai écrites dans l’urgence entre juillet et novembre 2017. De l’ile Maurice, à Stromboli, en passant par Houlgate et Paris. Généralement le soir je n’écris pas, je regarde plutôt un film pour me détendre. Mais j’étais si en verve que je n’ai pas pu m’en empêcher. Les week-ends, j’ai vu aussi beaucoup de films d’auteurs, suédois, iraniens, italiens, russes, espagnols où j’ai retenu toute l’émotion qui s’en dégageait. Elle m’a beaucoup servi à rendre mes personnages attachants, je crois. Je suis devenu chacun des personnages, hanté, habité par eux. Hommes ou femmes, adolescents ou enfants, avec une facilité déconcertante qui m’a fait me dépasser bien au-delà de mes espérances.

(deux des photos de la série « Moira » – © Didier Gaillard-Hohlweg)

Quelle sont vos sources d’inspiration littéraires ?

Tennessee Williams, Françoise Sagan, Carson McCullers, Christopher Isherwood, que des écrivains tourmentés (comme moi).

Renouez-vous avec une veine romantique ?

Oui et j’en suis heureux. Ce doit être ma part excessive, mais j’aime les vivants, ceux qui ne trichent pas avec leurs émotions, les hyper sensibles, capables de tout, et surtout du meilleur. Ce qu’on nomme une richesse intérieure. Je les repère très vite. Je prends toute la matière pour nourrir mes personnages. Ils prennent du muscle, du sang, des os, ils ne sont plus des personnages de papier. Dans mes quatre premiers romans, je fais parler des enfants de neuf ans. Le vocabulaire est limité, tout est vu de leur point de vue. Depuis mon dernier roman, « Le vertige des falaises », un texte choral, en dehors de l’adolescente Marnie, il n’y a que des adultes. J’ai pu enfin me lâcher. Dans mon prochain roman, le romanesque est le mot d’ordre. Je me régale à l’écrire. Beaucoup de personnages, un lieu unique, un hôtel et la menace d’un volcan à Stromboli.

Parlez-nous du travail du photographe Didier Gaillard-Hohlweg qui a fait la couverture de votre livre.

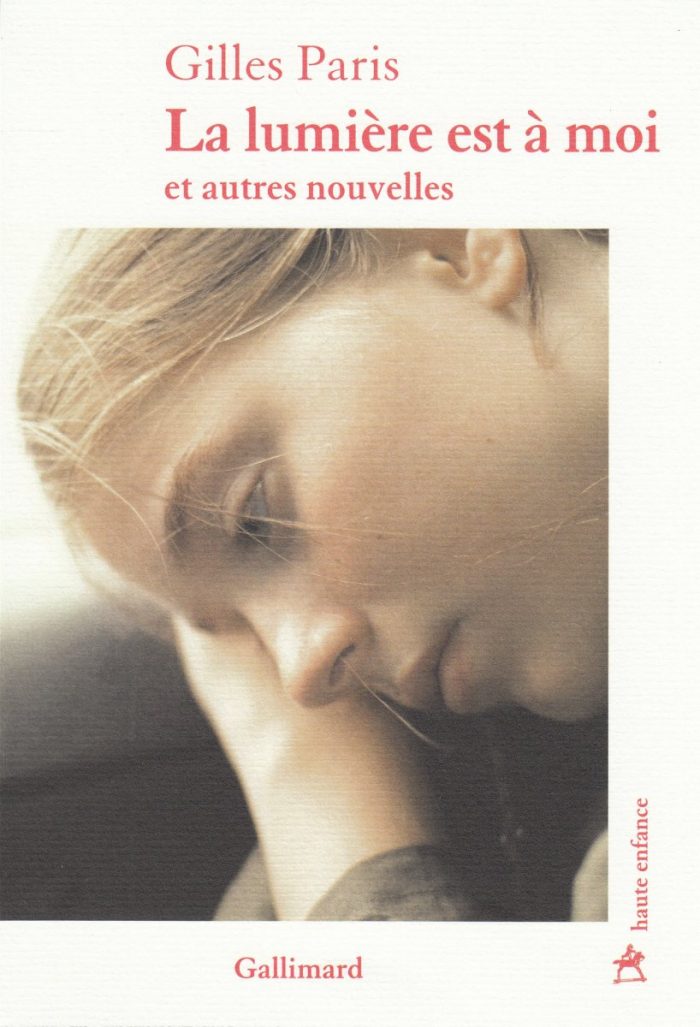

J’ai rencontré Didier, il y a plus d’un an et demi. Nous nous sommes tout de suite bien entendus, avec de nombreux points communs, la sensibilité, l’amour du beau, et la sincérité. J’ai adoré ses photographies, lui mes livres. Il a été photographe de mode, s’est retourné vers les pays en conflits. Déjà, il faut une sacrée remise en question de soi-même pour faire pareil changement. En Serbie, en Libye, en Israël, ses photographies témoignent de l’humain, des affiches de propagandes déchirées, des murs criblés de balle. Il s’intéresse à la seconde guerre mondiale, et à la mémoire du passé. Ses photos à Berlin, Nuremberg et jusqu’en Argentine sont saisissantes d’effroi. Il est fort en architecture et photographie les bâtiments dans le détail d’un angle ou d’une élévation. Nous avons eu l’idée ensemble de créer une exposition, avec ses photos, et mes textes (extraits de La lumière est à moi). Douze photographies de paysages entre ombre et lumière, cinq portraits de Moira, qui est la jeune fille figurant sur la couverture du livre. Et qui illustre à la perfection l’adolescence pensive et lumineuse de mes histoires. Nous avons exposé en octobre à la galerie 55 Bellechasse, puis au Carrousel du Louvre pendant Fotofever. En novembre l’exposition est allée en Belgique à Filigranes. En janvier, elle sera tout le mois à la librairie Mollat. D’autres villes s’y intéressent, nous y travaillons. Un projet important car il y a toujours des passerelles entre les arts, et notamment entre la photographie et l’écriture. La preuve !

(quelques photos de Didier Gaillard-Hohlweg – © Didier Gaillard-Hohlweg)

« La lumière est en moi » de Gilles Paris

Gallimard, octobre 2018

ISBN : 978207279795

208 pages

19 Euros (papier)

13,99 Euros (e-pub / pdf)

(Crédit photo à la une : Gilles Paris – © Didier Gaillard-Hohlweg)