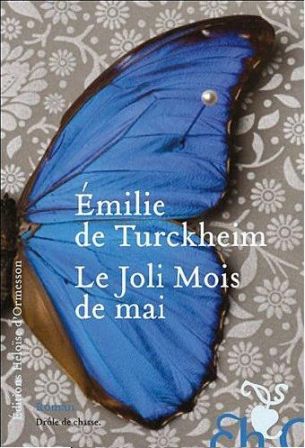

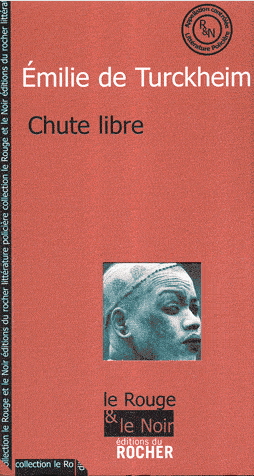

Propos recueillis par Julie Cadilhac / Illustrations – Arnaud Taeron – PUTSCH.MEDIA / Emilie de Turckheim a une écriture fragile et puissante, drôle et grave, toute en contrastes délicieux. Sa plume strangule le prêt-à-lire, propose des personnages ambivalents et entraîne le lecteur dans un gouffre de culpabilité dérangeant tant il adhère à l’intrigue alors que les situations sont souvent invivables, les postulats inacceptables, les comportements scandaleux. Et pourtant rien n’est vulgaire, rien n’est facile, rien n’est exagéré dans la noirceur mais l’innocence blessée, le désespoir amoureux et la détresse humaine sont des armes d’une violence insoupçonnable dont joue cette virtuose des mots. Alors oui, on ne peut donc qu’être conquis par la façon dont Emilie de Turckheim manipule le huit-clos dans Le joli mois de mai, admiratif de la teneur sarcastique et philosophique des entretiens du narrateur avec son psy dans Chute Libre, enchanté à la lecture de son interview émouvante et spirituelle. Quand on lit un roman, on ne peut s’empêcher de prêter à son auteur certaines qualités portées par l’ouvrage: ses réponses prouvent que la rigueur, la sensibilité et l’intelligence n’habitent pas que les fictions de cette jeune femme promise à un avenir littéraire brillant!

Bonjour Emilie, ce « joli mois de mai » vous gratifie d’une comparaison avec Agatha Christie: vous êtes-vous inspirée délibérément du schéma de ce huis clos ? Vraiment, non. C’est en relisant le roman que j’ai remarqué combien le choix de réunir – voire d’enfermer – sept personnages dans une maison de campagne avait produit l’atmosphère de suspense qui rend les huis clos d’Agatha Christie si asphyxiants. Dans le théâtre classique, cette « unité de lieu » est la règle. Le huis clos est l’unité de lieu absolue. On retrouve d’ailleurs les deux autres unités du théâtre classique dans Le joli Mois de mai. L’unité de temps, puisque toute l’action se déroule en une nuit et une matinée. Et l’unité d’action dans la mesure où les sept personnages ont scellé – sans le savoir – le destin d’une même femme.

Quelles références citeriez-vous en matière de littérature policière? Quelle lectrice êtes-vous? je lis très peu de polars. J’adore Dashiell Hammet, ses personnages violents, son écriture sans pensée, brutale et intuitive. De façon générale, je suis une lectrice masochiste : j’aime les textes qui se livrent avec difficulté, qui offrent des scènes ouvertes à l’imagination, jamais certaines, jamais finies, ambiguës comme la vie ; j’aime quand il faut conquérir le sens d’un roman, quand les évènements les plus importants ne sont pas dits mais se révèlent dans la langue, dans la forme de l’écriture. J’aime la légère frustration que suscite un texte qui nous égare, comme le font les romans de Joyce, de Bataille ou de Faulkner. Ce sont les textes les plus généreux que je connaisse, ceux qui me font le plus penser à la matière humaine : intouchable, émotionnelle, subjective.

Comment êtes-vous tombée dans la marmite de cette littérature sombre? Vous êtes-vous essayée à d’autres genres? Je ne sais pas d’où me vient cette attirance pour les récits sombres. J’ai retrouvé des « premiers chapitres », plein de fautes d’orthographe, écrits quand j’avais huit ou neuf ans : du noir total ! Des histoires atroces d’infanticides, de famine au Moyen-Age, de pauvreté misérable qui transforme les hommes en bêtes. Certains de mes romans ne sont pas noirs au sens « policier » du terme (Les Amants terrestres, les Pendus), mais tous sont noirs d’un point de vue social et psychologique. Je me sens bien au milieu de personnages cassés, je perçois mieux la puissance de la tendresse quand elle se fraye un chemin sur le terrain d’une vie tragique. Au fond je ne vois pas ce qui distingue un polar d’un autre roman. Un polar, c’est un jeu d’empilement, un casse-tête chinois supplémentaire, mais tous les romans sont des romans policiers dans le sens où tous les romans recèlent des secrets, des silences, des enquêtes plus ou moins symboliques (qui est ce personnage ? quel est le sens de sa vie ? quelles sont ses motivations ?), des zones d’ombres mystérieuses et des tragédies qui n’ont pas besoin de s’exprimer dans le meurtre pour parler de la question littéraire suprême – celle de la mort.

Ce « joli mois de mai » est un titre dont la légèreté est bien trompeuse… « Le joli mois de mai », ce n’est pas une tromperie, c’est un point de vue. Pour Aimé, le narrateur, ce mois de mai est effectivement joli. Ce printemps – temps du renouveau – lui offre la renaissance, un accomplissement, un soulagement radical.

« Le joli mois de mai », ce n’est pas une tromperie, c’est un point de vue. Pour Aimé, le narrateur, ce mois de mai est effectivement joli. Ce printemps – temps du renouveau – lui offre la renaissance, un accomplissement, un soulagement radical.

Lorsque s’ébauche un roman pour Emilie de Turckheim, qui sort de la coquille en premier: le personnage et ses aspérités ou l’intrigue globale? Toujours le personnage. Je ne sais pas raconter une histoire mais je peux raconter un personnage, dix personnages, pris dans le torrent d’une histoire. Je dois partir de l’intimité du personnage, de sa voix, de ses anomalies, des anecdotes se son passé, des odeurs qui lui ont pris le nez, de tout ce qui fait que le personnage existe pour moi et devient indispensable au roman. Il y a un an, je marchais dans ma rue, à Paris, l’air était doux, pur, et j’ai senti un parfum qui m’a plantée sur le trottoir. Mon cœur s’est mis à battre, j’avais les larmes aux yeux : ce parfum, ça faisait 20 ans que je ne l’avais pas senti. C’était celui des arbustes à fleurs blanches, dans le quartier où je vivais 20 ans plus tôt, dans l’Etat de New York. J’ai ressenti en une seconde ce jour de printemps 1987 où je ne retrouvais plus ma maison, où j’éprouvais l’angoisse de m’être perdue mêlée au plaisir étrange de m’être justement perdue, de n’avoir plus de chemin, de marcher en toute liberté entre les maisons américaines entourées de jardins taillés au carré, de cerisiers en fleurs, de boîtes aux lettres métalliques en forme de tunnels, de longues voitures aux pare-chocs bas. Ecrire, c’est retrouver la mémoire.

Comment est né Aimé, votre personnage principal au parler si naïf? Aimé est né de mon amour pour les gens mal foutus, mal à l’aise, dont la façon de parler, de penser, d’ignorer les règles de la vie en société, en fait des êtres solitaires. Il y a dans la naïveté d’Aimé une manière très courageuse d’assumer ses idées qui sont le produit lent, imaginatif et enfantin de son regard sur le monde. C’est un être qui me plaît : il met l’amour en haut de l’échelle. Il sait où il va, il est opiniâtre, lent mais consciencieux, lent mais plus créatif dans son indolence que d’autres personnages du roman qui subissent mécaniquement la vanité de leurs désirs : désir d’argent, désir de reconnaissance dérisoire, désir de propriété. Aimé est libre. Personne ne pense à sa place.

Vous utilisez un narrateur à la première personne dans « Chute libre » également ….est-ce pour créer davantage le trouble dans l’esprit du lecteur? Il y a dans la « première personne » un raccourci, un murmure. Le narrateur qui dit « je » ne se décrit pas : il sait déjà qui il est. Ce qu’on apprend de lui se perçoit à travers ses gestes, ses réflexions, sa façon d’être. Par ailleurs, dans le « je », l’auteur est effacé du roman. Ou plutôt, en tant qu’auteur, je me laisse absorber, dominer, abuser par le personnage qui dit « je », qui n’est pas moi, et dont je découvre la logique et à qui, au fil des pages, je ne peux plus rien imposer. J’aime la docilité dans laquelle un personnage jette son auteur.

Vous utilisez un narrateur à la première personne dans « Chute libre » également ….est-ce pour créer davantage le trouble dans l’esprit du lecteur? Il y a dans la « première personne » un raccourci, un murmure. Le narrateur qui dit « je » ne se décrit pas : il sait déjà qui il est. Ce qu’on apprend de lui se perçoit à travers ses gestes, ses réflexions, sa façon d’être. Par ailleurs, dans le « je », l’auteur est effacé du roman. Ou plutôt, en tant qu’auteur, je me laisse absorber, dominer, abuser par le personnage qui dit « je », qui n’est pas moi, et dont je découvre la logique et à qui, au fil des pages, je ne peux plus rien imposer. J’aime la docilité dans laquelle un personnage jette son auteur.

Diriez-vous que vous mettez en place un jeu entre le narrateur et le lecteur? Aimé, par exemple, ne délivre des indices qu’au compte-gouttes …. Oui, il y a un vrai jeu. Le jeu, c’est de rappeler au lecteur, de façon assez ostentatoire, que j’obéis à un genre (aux codes du polar) et qu’un puzzle se dessine. Délivrer les informations au compte-gouttes correspond à mon goût pour les histoires qui ne se livrent pas du premier coup, qui misent de tout leur cœur sur l’imagination du lecteur.

Dans ces deux romans, une justice primitive s’exprime, sans inspecteur, sans juge. Est-ce pour augmenter le suspense? Il y a une raison liée au suspense, c’est vrai. Il ne s’agit pas de l’augmenter, mais d’attendre la résolution de l’énigme non par le travail de déduction de professionnels (flics, détectives, juges) mais par l’histoire intime des personnages, par le dévoilement de leurs traumatismes qui donnent des raisons d’être à leurs actions. La maladresse, le sentiment de nullité, le lot de peine, de douleur, d’embûches, de chagrin, n’est pas le même pour chacun. On ne peut pas se mettre à la place de l’autre. Il faudrait être dans son corps, physiquement, et avoir vécu sa vie pour comprendre le sens de ses gestes. Il m’arrive de rendre visite à des détenus, en prison. Quand je les écoute, je ne les trouve pas plus illogique que moi dans leur façon de composer avec la quantité d’emmerdes que la vie leur a livrée. Donc un roman policier sans enquête policière et sans juge ne fait pas l’apologie d’une justice de justicier. Il dit simplement que chacun a ses raisons. Tout le monde peut être consolé.

Comment peut-on se prendre d’affection pour Jean? Comment réussissez-vous ce pari risqué? Libérons-nous notre part sadique devant ce personnage misanthrope qui fustige tous les clichés confortables auxquels se raccroche notre société? C’est ambigu et assez délicieux d’éprouver de la sympathie pour un être détestable. Je crois qu’on peut éprouver comme un soulagement, en tant que lecteur, à se prendre d’affection pour un personnage si imparfait. Ce n’est pas du sadisme de côtoyer Jean avec plaisir, c’est une aventure au pays de sentiments très universels : la lâcheté, le dégoût de soi, la convoitise, l’ennui, la nostalgie et la passion amoureuse destructrice.

Diriez-vous que dans « Chute Libre », vous avez voulu désarçonner le lecteur et prendre le contre-pied de ses attentes : les séances chez le psychanalyste, les rapports belle-mère / belle-fille sont presque caricaturés à l’inverse…. Peut-être, oui. C’est mon esprit de contradiction. Une sale manie. Aussi loin que je me souvienne, j’ai dit non. Je n’aime pas les clichés, pas seulement parce qu’ils sont faux, mais parce que, justement, ils deviennent vrais à force d’être exercés. Je n’aime pas dire papa et maman, parce que tout se fige quand on nomme une relation entre deux personnes. Dans Chute Libre, les rapports psychanalyste/patients, belle-mère/belle-fille, ne sont pas exactement inversés, ils proposent aux personnages de légères transgressions. J’aime que les rapports existent de façon unique, que rien ne les forge avant qu’ils ne se cognent à la réalité du désir, de la mélancolie et de la joie amoureuse.

D’où est née cette troublante histoire de danseurs qui chutent? C’est bon de se faire un peu mal quand on écrit ! Je me suis jetée en pensée. J’ai imaginé la douleur de danseurs qui heurtent le sol à toute force, comme des accidents de voiture. J’ai imaginé la force mentale, l’engagement, la foi bizarre qu’il faudrait pour exécuter vraiment cette danse dangereuse, pour sauter dans le vide, de son plein gré, et s’écraser sur le sol. Quelle serait la part de cruauté envers soi-même, la part d’audace, de folie, la part de liberté surtout ?

En 2008, votre expérience de visiteur à la prison de Fresnes vous inspire « les pendus ». La mère d’Aimé et le père de Jean se pendent. Sans être indiscrète, pourquoi un acte aussi violent hante vos romans? J’ai toujours eu peur qu’on me touche le cou. J’ai peur des mains qui s’approchent de mon cou. Je pleure en répondant à cette question. Alors oui, la pendaison doit me parler très intimement. Ce qui me trouble dans le suicide, c’est la plaque noire qui sépare les êtres, tout le temps, leur solitude infinie. Parfois on ne peut pas ramener une personne, même vivante, à la vie. J’ai vécu avec quelqu’un qui me disait souvent qu’il se suiciderait, qu’il se pendrait à une branche d’arbre, que les oiseaux mangeraient son corps, et que ce serait doux. Il faut écouter les mots qu’emploient les gens, le choix des mots. Même si on peut deviner la fin d’une phrase au bout de quelques mots, il y autre chose que le sens, il y a le timbre de la voix qui prononce les mots et qu’elle est seule à prononcer à cet instant, les mots choisis, leur immanence. Tout arrive au présent, tout est surprenant.

Pourquoi prisez-vous les phrases courtes ? Je n’y ai jamais réfléchi. Court, ce doit être la forme de mon esprit. Quand je « corrige » un roman avant de l’envoyer à mon éditeur, je n’ajoute jamais rien, je ne greffe pas des morceaux de phrases, des adjectifs manquants, au contraire : je retranche. Je réduits les phrases jusqu’à éprouver la sensation d’une frontière au-delà de laquelle quelque chose manquerait. Ce travail de réduction peut aller jusqu’à la disparition de la phrase. Mais ce qui a été écrit est indélébile. Donc les textes dont on recoupe des parcelles portent en eux, invisiblement, cette matière amputée. J’ai un ami peintre qui recouvre parfois ce qu’il vient de peindre d’une couche épaisse d’huile foncée. Le résultat n’est pas un monochrome : la couleur unie comprend aussi ce qu’elle dissimule : les corps peints en dessous, le temps passé à les créer et le fait de renoncer à les montrer. Une phrase courte est comme ce faux monochrome : elle contient nos efforts d’écriture, notre chemin, nos minuscules sacrifices successifs.

Jean, Lazare, Absalon…. prénoms à connotation fortement religieuse, Aimé et la chanson de sa mère. À quel point l’onomastique est-elle importante pour vous? Avant de répondre à votre question, je suis allée chercher le sens du mot onomastique ! Au moins, ce mot a un sens sur lequel tout le monde s’accorde. Il a une définition. Il en va autrement des noms donnés aux personnes d’un roman. Quand on choisit un nom pour un personnage, on ne dit pas tout au lecteur. On ne lui dit pas le sens de ce nom pour soi. Une partie du nom donné est publique, une partie est privée. Vous citez par exemple les prénoms Lazare et Absalon pour en souligner la dimension religieuse. Elle existe. Mais pour moi, Lazare, c’est le personnage solaire et animal du roman de George Bataille, Le Bleu du Ciel, c’est un « oiseau de mauvais augure, un oiseau sale et négligeable ». Et Absalon, c’est le Absalon ! Absalon ! de William Faulkner, la cruauté floue, rampante, de ses mots, sa façon de perdre le lecteur, de lui casser l’habitude qu’il a de tourner les pages et d’en comprendre le sens.

Les mots semblent être des personnalités à part entière, des compagnons que vous respectez beaucoup; même vos personnages leur accordent une importance phare ( ainsi la mère de Jean refuse de formuler le mot suicide et Aimé s’interroge beaucoup sur le sens et la valeur des mots: le vocabulaire utilisé, selon lui, catégorise les individus qui les prononcent). Avez-vous grandi dans un bain de mots savants à cultiver? Je n’ai pas grandi dans les mots savants, non. Mais je suis très attentive aux mots. A leur répétition. Aux expressions déjà constituées qui échappent à l’expression individuelle, qui sont une voix collective – c’est leur beauté – mais qui dégradent la possibilité de dire librement ce que l’on pense, avec des mots choisis, dans une forme choisie qui ne subirait pas les injonctions de la grammaire ou les réflexes des associations de mots systématiques. Je suis « parlée » par la langue que j’utilise, je suis tributaire de son esprit. C’est le thème de mon roman Les Pendus dans lequel le personnage principal, un SDF qui collectionne des cheveux de passants, s’exprime dans une langue inventée qui fait de lui un être libre mais seul, séparé des autres par ses mots personnels qui le singularisent autant qu’ils le perdent. Mon fils aîné a trois ans. C’est l’âge rêvé pour la langue. Il dit des choses inexactes (grammaticalement ou du point de vue de la conjugaison) mais totalement libérées des exigences de la logique, des formules idiomatiques. Je l’écoute. J’envie cette résistance inconsciente à la langue bloquée.

Vous maîtrisez l’art du dialogue: comment conserver le naturel d’une conversation à l’écrit? Quel est votre secret? Ce qui est compliqué dans un dialogue, c’est qu’il ne ressemblera jamais aux phrases échangées dans la vie. Les « vraies phrases » sonnent vraies parce qu’elles sont vraiment prononcées. Un dialogue dans un roman ne peut être qu’une traduction, une façon de rendre ce qui échappe en partie aux moyens du roman : le timbre de la voix, le débit de la parole, l’accent, les interruptions et les reprises qui sont si nombreuses dans la langue parlée. Quand le lecteur lit un passage de dialogue, il se soumet forcément à un exercice de comédien, il dit entre ses lèvres les mots du personnage. On est très proche du lecteur dans un dialogue. La recherche du « naturel » n’est pas toujours la bonne piste : il faut assumer une part de poésie et d’artifice dans les dialogues d’un roman, comme on accepte les décors en carton quand on va au théâtre. Une phrase de dialogue n’est pas une phrase réelle, enregistrée sur un dictaphone et retranscrite mot à mot. C’est une phrase qu’on ne remet pas en question. Elle est là, souplement. On la croit. J’adore les dialogues. A aucun moment la sensation de faire vivre ses personnages n’est aussi forte que quand on les fait parler, qu’on force leur bouche à articuler des mots.

Vous maîtrisez l’art du dialogue: comment conserver le naturel d’une conversation à l’écrit? Quel est votre secret? Ce qui est compliqué dans un dialogue, c’est qu’il ne ressemblera jamais aux phrases échangées dans la vie. Les « vraies phrases » sonnent vraies parce qu’elles sont vraiment prononcées. Un dialogue dans un roman ne peut être qu’une traduction, une façon de rendre ce qui échappe en partie aux moyens du roman : le timbre de la voix, le débit de la parole, l’accent, les interruptions et les reprises qui sont si nombreuses dans la langue parlée. Quand le lecteur lit un passage de dialogue, il se soumet forcément à un exercice de comédien, il dit entre ses lèvres les mots du personnage. On est très proche du lecteur dans un dialogue. La recherche du « naturel » n’est pas toujours la bonne piste : il faut assumer une part de poésie et d’artifice dans les dialogues d’un roman, comme on accepte les décors en carton quand on va au théâtre. Une phrase de dialogue n’est pas une phrase réelle, enregistrée sur un dictaphone et retranscrite mot à mot. C’est une phrase qu’on ne remet pas en question. Elle est là, souplement. On la croit. J’adore les dialogues. A aucun moment la sensation de faire vivre ses personnages n’est aussi forte que quand on les fait parler, qu’on force leur bouche à articuler des mots.

Enfin, de nouveaux mystères sont-ils en germe dans votre plume? Quel nouveau projet? Ne vous a -t- on jamais proposé de scénariser « chute libre » et d’en faire un film? Oui ! Plein de projets… Je vais me plonger dans le journal que j’ai écrit pendant les neuf mois de ma dernière grossesse. Un texte intime et réaliste que j’espère publier cette année. Je vais me lancer dans un nouveau roman – j’ai envie d’écrire une histoire d’amour. Je vais aussi poursuivre l’écriture d’une série télé que j’ai imaginée avec un ami écrivain. J’aimerais enfin organiser cet automne des ateliers d’écriture en prison, autour de la question de la nudité. Quant à l’adaptation au cinéma d’un de mes romans, je voudrais écrire le script du Joli mois de mai… mais les journées manquent d’heures…