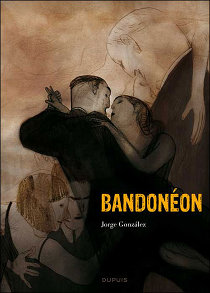

Par Julie Cadilhac – PUTSCH.MEDIA / Interview de Jorge Gonzalez – Traduction : Mar Arregui-Oto Bresson. Un matin, un oui enthousiaste résonne depuis l’Espagne et vous sentez qu’un air de vacances s’empare doucement de votre messagerie. C’est Jorge Gonzalez qui acquiesce, c’est Barcelone qui encadre vos rêveries d’évasion. Sí para la entrevista d’un argentin exilé, dessinateur de BD aux doigts de peintre et aux mots de poète. Oui, pour parler d’un roman graphique prenant et passionnant, Bandonéon, qui en appelle un autre, Dear Patagonia qui sortira bientôt. Etrange expérience que cette interview comme une mise en abîme de l’ouvrage dans la réalité car nécessité d’une traductrice pour des mots étrangers malgré une langue universelle, celle de l’art, du talent et d’une envie d’échanger et de partager. Jorge Gonzalez a signé avec Bandonéon une oeuvre polyphonique vibrante. On y trouve de soi, des autres, de l’ailleurs et de l’intrinsèque. A découvrir ABSOLUMENT.

Bonjour Jorge, Bandonéon comporte deux parties distinctes: « Bandonéon » et « Juste comme ça ». Dans quelle mesure peut-on dire que « Juste pour ça » a sublimé, en quelque sorte, le récit que vous aviez entrepris dans la première partie?

Les personnages de la première partie « Bandonéon » ne vivent que dans leur présent, ils n’ont pas le recul qui marque le passage du temps et qui leur permettrait d’être plus « auto-conscients ». Ils ne peuvent réfléchir et se voir comme les participants d’une époque ou comme une charnière importante dans l’histoire sociopolitique de l’Argentine.

Il est de même pour leurs sentiments, ceux liés à l’étonnement, à l’exil et à la mélancolie, qui se développent petit à petit sans que les personnages en soient conscients. Il m’était nécessaire de raconter ces vides importants qui apparaissent dans la  fiction et la meilleure manière que j’ai trouvée était de parler des vides de ma propre vie dans « Juste comme ça ». Je partage l’expérience de l’émigration bien que les époques soient très différentes. Je pense que les deux parties du livre racontent ce qu’elles doivent raconter, elles sont « fermées » mais sont associées et complémentaires.

fiction et la meilleure manière que j’ai trouvée était de parler des vides de ma propre vie dans « Juste comme ça ». Je partage l’expérience de l’émigration bien que les époques soient très différentes. Je pense que les deux parties du livre racontent ce qu’elles doivent raconter, elles sont « fermées » mais sont associées et complémentaires.

Comment expliquer le plaisir du lecteur pour cette deuxième partie?

J’ai rencontré des gens qui l’ont beaucoup aimé et d’autres pas du tout. Je sais seulement que j’avais besoin de la faire. Je cherchais quelque chose de plus frais, comme une prise de notes, où je puisse parler davantage avec les mots qu’avec le dessin, contrairement à la première partie. Il y a des gens qui n’ont pas aimé et je peux le comprendre, soit à cause du dessin, du thème ou parce qu’ils la jugeaient inutile. Je pense aussi qu’il y a des côtés personnels qui s’ils ne vous accrochent pas immédiatement ne vous toucheront pas.

Ce « Juste comme ça » est le journal de bord d’un retour au pays. Aviez-vous envisagé dès le départ de le faire éditer?

Tous les jours j’écris et je dessine ce que je ressens, parfois un mot en amène un autre ou amène une image. Beaucoup de choses que je conserve sont un récit en soi ou offrent la possibilité de s’associer à d‘autres qui apparaissent au fur et à mesure. La volonté de réaliser « Juste comme ça » est préalable à l’origine du livre. Quelques unes de ses pages sont des questions et des dessins sur des thèmes dont j’avais envie de parler. Maintenant je me rends compte qu’ils étaient le point de départ de la première partie.

On y trouve des passages profondément poétiques et philosophiques: sont-ce des genres auxquels vous vous adonnez régulièrement ? Diriez-vous que le dessin et la poésie ont de nombreux points communs dont, notamment, la nécessité de brièveté ?

Certains dessins ou tableaux évoquent un nombre infini de sensations et certains films intérieurs, seulement avec leur présence statique…réussissent à « nous transporter ». Il en va de même avec la poésie. La combinaison de dessins et de mots est très  complexe et bien souvent le résultat final perd de son intensité. Lorsque vous êtes à l’intérieur d’une histoire, il vous est très difficile d’obtenir l’objectivité nécessaire pour que chaque genre bénéficie du maximum d’énergie.

complexe et bien souvent le résultat final perd de son intensité. Lorsque vous êtes à l’intérieur d’une histoire, il vous est très difficile d’obtenir l’objectivité nécessaire pour que chaque genre bénéficie du maximum d’énergie.

Il semble y avoir une volonté de brosser deux portraits de l’exil: celui de vos personnages de fiction et le vôtre. Quels points communs avez-vous avec ces personnages? Quelles différences notables?

Une fois j’ai entendu Borges dire que « nous avons en nous des multitudes de personnalités ». Dans le livre il y en a beaucoup de mes « multitudes ». Chacune d’entre elles interroge et cherche la manière de « s’expliquer » au mieux en provoquant même de nouvelles questions. C’est là que se situe la fiction qui se déroule dans le passé. J’essaie de me placer dans cet espace que je connais seulement par ouï-dire, par les livres, les films et la musique…Comment parlaient-ils, marchaient-ils, respiraient-ils ?

La deuxième partie est plus directe et personnelle, il n’y a pas de raccourci et je frôle à peine la fiction. Il s’agit de poser des questions à partir de ce que je connais, à partir de ma propre expérience, sans pudeur ni peur du ridicule. Je cherche à comprendre mes vides.

La première partie est-elle à lire comme une catharsis en mots et en couleurs des désillusions et des difficultés de l’exil ? Le portrait d’une fratrie et ses déboires? Y-avait-il délibérément le dessein de laisser le paysage politique en arrière-plan?

Tout le monde traîne derrière lui, d’une façon consciente ou inconsciente, le paysage politique…nous sommes des êtres politiques. Chaque personnage a sa propre vie, il la vie. Je préfère me concentrer là-dessus bien que par moments leur présent politique soit insinué. Il n’y a pas la volonté d’en parler directement mais de rendre « évident » que le paysage politique est présent comme un bruit de fond et détermine sur des nombreux points leurs actions et leurs réflexions.

Vos mots et vos dessins sont imprégnés de nostalgie, l’édition des lettres de vos parents et de leurs souvenirs  s’ajoutent à cette idée: la nostalgie est-elle la maladie inéluctable de ceux qui ont quitté leur patrie? Bandonéon exprime-t-il une autre nostalgie? Celle d’une époque révolue, d’une époque meilleure où tout était plus simple?

s’ajoutent à cette idée: la nostalgie est-elle la maladie inéluctable de ceux qui ont quitté leur patrie? Bandonéon exprime-t-il une autre nostalgie? Celle d’une époque révolue, d’une époque meilleure où tout était plus simple?

La nostalgie provoquée par le vide du chemin qu’on laisse de côté pour en emprunter un autre est un espace dur à porter. Il se produit la même chose avec « Bandonéon ». Le vide nostalgique est aussi complexe pour celui qui préfère rester immobile, sans prendre des risques pour obtenir ce qu’il souhaite. Ce vide est un aimant permanent qui, tout en perdant de sa force avec le temps, a la séduction de la vie possible qu’on refuse de vivre. Cela engendre de la mélancolie. Le « porteño »(1) (moi inclus) vit toujours entouré d’une nostalgie, d’une mélancolie parfois insupportable. Nous aimons désirer le passé et nous réjouir de le rechercher …on dirait que nous vivons dans le présent pour qu’il nous reste immédiatement un souvenir auquel penser, pouvoir le revivre plus tard et, constamment, le raconter et le rendre de plus en plus intense. Je crois qu’une partie importante de notre nostalgie provient de notre héritage historique. Il y a une certaine immaturité dans la difficulté que nous avons d’offrir davantage d’énergie dans le présent.

Thomas, votre traducteur français, affirme qu’on supporte mieux les défauts d’un pays qui n’est pas le sien. Adhérez-vous à cette idée?

Oui…C’est la même chose avec la famille…Ce qui arrive dans notre propre famille nous donne à peine la distance nécessaire pour être objectifs. Tout ce qui arrive touche dans le plus intime. Il est très difficile de se voir soi-même et il faut avoir du courage et de la sagesse pour faire une introspection et voir ce qui se passe réellement. Il est plus facile et gratuit de donner un avis sur le voisin et de voir tous ses défauts. L’image que nous en recevons ne nous touche pas directement et au fond me semble une façon plus complaisante de découvrir petit à petit des portes intérieures méconnues. C’est plus agréable, comme un jeu, et parfois plus intellectuel qu’instinctif.

Dans la préface, il explique que vous utilisez certains mots de Lunfardo, c’est à dire d’argot issu du monde des prisons et du tango. Avez-vous fait des recherches sur un vocabulaire spécifique ou étaient-ce des mots déjà familiers ?

Le « Lunfardo » est parlé quotidiennement à Buenos Aires et il était normal qu’on vous offre le « Dictionnaire de Lunfardo ». Beaucoup de mots se sont perdus avec le temps mais la plupart sont toujours présents et continuent de se renouveler.

Votre trait est singulier: chacune de vos vignettes est presque une toile à elle seule. Vous jouez sur des cadrages variés et maintenez une « sensation de flou». Ai -je bien vu ? Pourquoi user de ces techniques? De quelles influences picturales (et autres disciplines artistiques) est née cette esthétique?

Votre trait est singulier: chacune de vos vignettes est presque une toile à elle seule. Vous jouez sur des cadrages variés et maintenez une « sensation de flou». Ai -je bien vu ? Pourquoi user de ces techniques? De quelles influences picturales (et autres disciplines artistiques) est née cette esthétique?

J’aime le crayon, les tâches lorsque je passe la gomme ou le doigt, la façon dont il glisse, son instantanéité. J’avais envie de m’asseoir et de faire une page par jour, d’essayer de ne pas arrêter ma main pour corriger. Le crayon vous pousse à dessiner sans vous poser trop de questions, et à laisser les choses telles quelles. Dans le domaine de la peinture j’aime Turner, Ensor, Rothko, Van Gogh… dans celui de la bande dessinée, Muñoz, Horacio Altuna, De Crecy, etc…dans celui du cinéma, Tarkovsky, Welles, Lynch, Lang, Buñuel…

La musique semble être un élément obsessionnel dans vos fictions : que symbolise-t-elle? Est-elle un moyen simple de renouer n’importe où avec ses racines? Une mémoire omniprésente et déplaçable facilement?

Pour moi la musique est quelque chose de naturel, le point de départ et « la colonne vertébrale » d’une histoire. Dans « Hate Jazz » le jazz vous entraîne à New York, avec les noirs, au chaos et à la décadence. Dans « Bandonéon » le tango est l’immigration, le mélange et la naissance d’une nouvelle société à Buenos Aires. Il est inimaginable de sentir ce Buenos Aires sans la présence du tango. Ses rues et ses visages respirent encore cette musique.

Vous comparez dans « Juste comme ça » l’Espagne et l’Argentine, et au travers d’elle l’Europe et l’Amérique du Sud. Qu’est-ce qui, profondément selon vous, distinguent ces deux cultures?

La grande différence réside dans le fait que l’Europe possède une culture qui se construit depuis plus de 5000 ans. En Amérique la culture originelle fut interrompue par la colonisation, ce qui provoqua un vide énorme impossible à combler. Cette culture-là fut écrasée et malheureusement un immense potentiel fut perdu. L’indépendance de l’Argentine naît à partir de 1810…on pourrait considérer que l’Argentine a 200 ans d’existence. Il en est de même pour les autres pays sud-américains. D’une façon très simple, voire ridicule, je dirais qu’il s’agit d’une relation entre une personne âgée et un bébé.

Bien que chaque pays ait sa propre culture, sa façon d’être, il y a aussi une certaine inertie ou façon d’être du continent auquel ils appartiennent. Il est évident que l’Espagne et la France ou l’Allemagne sont des pays très différents mais le courant historique et les rencontres pendant des milliers d’années, les guerres, le colonialisme, le commerce, etc… font qu’ils partagent beaucoup de liens. Un allemand et un espagnol ont plus de points en commun qu’un argentin et un espagnol, au-delà de la langue et d’une partie de l’héritage culturel. Le rythme, les besoins, etc…sont très différents. L’empreinte digitale que laisse la culture est d’une force presque impossible à entraver.

Enfin, votre prochain roman graphique se nomme « Dear Patagonia ». Quels sont les enjeux de ce nouveau voyage? Y laisserez-vous aussi une part de vous? Quels thèmes (récurrents ou nouveaux) y abordez-vous? Quand sera-t-il en librairie?

« Dear Patagonia » se déroulera dans la Patagonie argentine. Il s’agit d’une histoire qui commence au début du XIX siècle et qui se poursuit jusqu’à nos jours. Je fais le texte et les dessins et je compterai sur la collaboration de Alejandro Aguado, Hernán González y Horacio Altuna. Le thème tourne autour de l’idée de la Patagonie comme oxygène. L’oxygène tantôt aide à nettoyer et à faire des changements, tantôt empoisonne et étouffe. Les personnages agissent dans cette zone du sud du pays,à Buenos Aires et dans quelques pays d’Europe.

Il y a une partie personnelle, très mince, et une autre semblable à « Juste comme ça » de « Bandonéon ». Elle est écrite par Alejandro Aguado, un dessinateur et historien qui habite dans la zone de la Patagonie et qui m’aide à « sortir de terre » de nombreux sujets que j’ai envie de raconter. Il comptera environ 300 pages mais il me reste encore beaucoup à faire. Avec un peu de chance je le terminerai en janvier ou février 2011. Depuis environ un an, je publie presque chaque jour le « making-off » du livre sur www.dearpatagonia.com.

(1) « porteño : habitant de Buenos Aires »