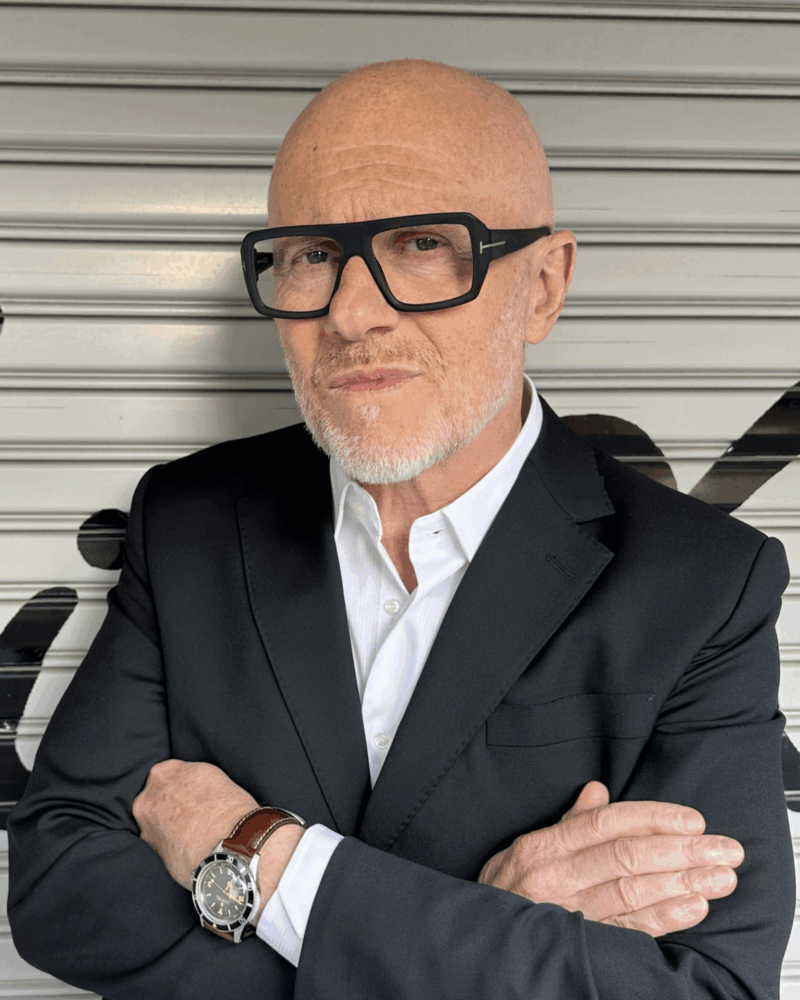

Philippe Pulice: « Le wokisme prétend lutter contre les discriminations, mais n’hésite pas à en créer de nouvelles »

Les grandes entreprises américaines ont opéré un virage à 180° : hier championnes du wokisme, elles affichent aujourd’hui des valeurs conservatrices assumées. Philippe Police décrypte pour Putsch ce retournement spectaculaire, entre opportunisme économique, pressions politiques de Donald Trump et recomposition idéologique profonde.

Vous décrivez un retournement spectaculaire des grandes entreprises américaines, passées en quelques mois d’un zèle « woke » à un affichage assumé de valeurs conservatrices : ce basculement est-il sincère ou purement opportuniste, dicté par le rapport de force politique et économique instauré par Donald Trump ?

Depuis la fin de l’ère Biden, les entreprises américaines ont changé de posture à une vitesse étonnante. C’est un euphémisme. Les retournements de veste sont parfois saisissants : Amazon, Meta, McDonald’s, Disney… mais aussi PepsiCo, Netflix, KPMG, Deloitte, Citigroup, Walmart, Ford, Harley-Davidson, Toyota ou Salesforce. Wokes hier, anti-wokes aujourd’hui : la rapidité de ce basculement ne peut qu’interpeller.

Pour celles qui dépendent de l’État fédéral, directement ou indirectement, le virage est logique : leur marge de manœuvre reste réduite. Trump a multiplié les décrets et menacé de couper les subventions aux entreprises accusées de promouvoir, d’une façon ou d’une autre, l’idéologie qu’il combat avec acharnement : le wokisme. Pour les autres, en revanche, le retournement peut surprendre au premier abord.

Le pouvoir politique a changé et l’environnement est désormais plus favorable aux entreprises qui prennent leurs distances avec le wokisme. Il est toujours plus simple d’aller « dans le sens du vent ». Ce qui valait hier vaut encore aujourd’hui — et vaudra demain.

Les entreprises subissent des pressions fiscales, réglementaires et politiques. Il est même possible que certains dirigeants redoutent de voir leur responsabilité engagée. L’exemple de Mark Zuckerberg est révélateur : en août 2024, de son propre chef, il a reconnu devant le Congrès avoir cédé aux pressions de l’administration Biden pour censurer des contenus liés au Covid, mais aussi sur le genre ou l’immigration, puis avoir limité la diffusion d’un article sur Hunter Biden à la demande du FBI. Début …