Le début d’une nouvelle vie où Marc partage l’avis d’Aragon : « C’est la femme qui fait l’homme ». Rédacteur en chef à Service littéraire, un journal d’écrivains sans langue de bois, François Cérésa nous fait partager sa passion pour le cinéma, la littérature et les bons restaurants. Un véritable épicurien ! Son roman saupoudré d’auto-dérision, écrit dans une langue élégante et enlevée, respire l’optimisme, le goût du beau, des plaisirs de l’instant. Un conseil : offrez-le à vos amis et à votre compagne !

Comment vous est venue cette idée de faire apparaître la femme de Marc, marié depuis longtemps, telle qu’elle était à trente ans, aussi belle que Jane Fonda ?

A l’origine, c’était un rêve. J’ai de la chance, je fais des rêves qui me permettent d’avoir de l’imagination… Au fond, c’est une histoire à la Marcel Aymé qui se termine un peu comme une nouvelle de Buzzati. Cela dit, ma femme, qui ne s’appelle pas Mélinda (dans le remarquable film de René Clément, « Les Félins », les deux héros s’appelaient Marc et Mélinda), quand elle était jeune, ressemblait à Jane Fonda. Un roman, parfois, pour avoir de la tenue, doit être comme un plat sophistiqué, avec beaucoup d’ingrédients et une saveur qui priment. Pourquoi pas la nostalgie ? pourquoi pas l’entrain? L’important, pour moi, c’était de dire, malgré la lassitude et le quotidien dans la vie d’un couple qui approche de la vieillesse, qu’on peut s’en sortir autrement qu’en se séparant. Le regard sur l’autre doit rester inchangé. J’aime cette parole de Saint Augustin : « Le bonheur, c’est continuer à désirer ce que l’on possède ». Le plus dur, c’est de garder la faculté de rire. Tout est déjà assez merdique comme ça. Si l’on ne rit plus, tout est foutu. Dans mon histoire, Marc et Mélinda réapprennent le désir, bien sûr, mais également le rire.

En quoi le personnage de Marc vous ressemble-t-il ?

Marc est un peu cynique, parfois amer, mais contrairement aux gens aigris, revenus de tout, il est toujours prêt à entreprendre un nouveau projet. La preuve, grâce à un copain qui est producteur de docu-fictions, il va voyager en Europe, afin de choisir une ville emblématique, qui symbolise, à ses yeux, la rencontre du cinéma et de la littérature. Il y aura Annecy avec Modiano et le film de Patrice Leconte : « Le parfum d’Yvonne », Capri avec Malaparte et « Le Mépris » de Godard », Bruxelles avec Raoul Vaneigem, l’un des pères de l’existentialisme, et « Franz » le fil de Jacques Brel avec Brel et Barbara, etc. Marc est un médecin pratiquement à la retraite (j’ai débuté des études de médecine), il aime le cinéma (j’ai été le deuxième assistant de Claude Barma pour « Les rois maudits »), il adore la littérature (j’ai déjà écrit une bonne trentaine de livres, dont quelques romans de cape et d’épée, ainsi qu’une suite des « Misérables », ce qui m’a valu quelques tracas, surtout de la part de vrais confrères qui sont souvent des faux frères). Comme Marc, j’aime Modiano, Brel, le situationnisme de Debord et Vaneigem, le Mépris, les tontons flingueurs, Céline, Cervantès, les westerns spaghettis, Zweig, « Les maris, les femmes, les amants » de Pascal Thomas … Mais je ne suis pas Marc. Marc peut être chiant. Il est un peu intello et les intellos me font chier. Et puis je n’ai pas besoin de rajeunir ma femme pour rester avec elle, puisqu’en trente ans, elle a à peine changé !

Pensez-vous que ce soit le lot de tous les couples de se lasser ? Y-a-il des remèdes à cette perte de désir ?

Tous les couples se lassent parce que les couples sont cons et les couples sont cons parce qu’ils se lassent. Avant de convoler en justes (ou injustes) noces, j’ai vécu sept ans avec ma femme, le temps de sept ans de réflexion et de pondre deux gniards qui, avec le troisième venu un peu plus tard, sont notre fierté. Faire des enfants pour se séparer et ne pas les élever, c’est idiot. Se marier tout de suite, c’est idiot. Ce qui ne l’est pas, c’est de créer, de renouveler, de relancer. Avec ma femme, on s’entend bien sur ce point. C’est une épée. Elle me fait croire que je commande, et ça me plaît. Ça satisfait mes origines napolitano-siciliennes. Comme quoi, c’est vrai, et ce n’est pas démago de ma part, et ça m’énerve de le reconnaître, mais les femmes sont plus fortes que nous. De toute façon, je me répète, ce qui nous sauve, et ce qui sauve n’importe quel couple, c’est la faculté à aimer (comme me disaient Louis Nucera et Cavanna), à s’amuser, à s’étonner, à ne pas être blasé, à s’enthousiasmer, à prendre au sérieux ce qui ne l’est pas et à ne pas prendre au sérieux ce qui l’est, à « rire des pires désastres », comme disait Errol Flynn. Les couples qui ne rient pas ou plus, c’est la mort. Comme « Le chat », avec Gabin et Signoret, d’après Simenon.

Les jeunes deviennent-ils de plus en plus des Tanguy ? Pourquoi ?

Les jeunes deviennent de plus en plus Tanguy parce qu’ils n’ont pas de véritables passions. Ils ont tout. Sauf les coups de pied au cul qu’ils méritaient et qu’ils n’ont pas toujours eus. Cette machine à décérébrer qui est Internet, qui est le smartphone, qui est toute cette avalanche de choses virtuelles, cache la vérité. La vérité ne consiste évidemment pas à être un ravi de la crèche provençale, mais à se bouger le cul, à faire et à ne pas laisser faire, à agir et à parler un peu moins. La société crée des mecs qui parlent beaucoup, (un sociologue vient d’écrire un livre à ce sujet), qui déballent et qui se déballonnent, qui jouent encore à trente ans à « Monster », à « Street fighter » ou à « Gears of war » avec les jeux vidéo, qui trouvent leurs copines sur Internet, qui et qui n’aspirent qu’à devenir des fonctionnaires (ils veulent être peinards, disent-ils). Le réac Clint Eastwood ne se trompe pas lorsqu’il parle d’une nouvelle génération d’ados attardés qui n’apprendront jamais à devenir des hommes et qui se cachent derrières des diplômes ou des compétences à la con pour faire croire qu’ils ont du poil au cul. La politique en est le meilleur exemple. Une entreprise de canailles à l’usage des imbéciles. Sans compter qu’on gâte trop nos enfants. Nous sommes fautifs, bien sûr. Les ados que nous étions critiquent les ados qu’ils sont devenus. Ils la ramènent beaucoup, mais restent souvent bien peinards chez papa et maman, pour mieux les critiquer, leur indiquer ce qu’il faut faire, leur donner des cours sur tout, leur expliquer la vie, l’amour, la politique, l’Histoire, la cuisine, les petites choses comme les grandes. Franchement, grosse fatigue !

« Le réac Clint Eastwood ne se trompe pas lorsqu’il parle d’une nouvelle génération d’ados attardés qui n’apprendront jamais à devenir des hommes et qui se cachent derrières des diplômes ou des compétences à la con pour faire croire qu’ils ont du poil au cul »

Comment Mélinda, devenue jeune, peut-elle revivre la folie sexuelle avec un vieux mari ?

Parce qu’elle voit bien dans son regard qu’il la désire, et ça, quand les gens s’aiment, il n’y a rien de plus beau que le désir, même lorsqu’il y a quelques taches de rouille sur la carlingue. Encore Saint Augustin : « La mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure ». Aime et ferme ta gueule, aurait-il pu ajouter. Peu importe l’âge ou la différence d’âge. Il y en a marre des analystes, des philosophes, des grands commentateurs, de toutes ces têtes de nœud audiovisuelles qui savent tout et qui nous donnent des leçons de morale sur tout. Le Français est tellement assisté, qu’il a besoin d’être conseillé par des idiots granitiques qui les mettent en scène à la radio ou à la télé tout en se mettant en scène. Et sous l’égide de Big Brother, ils transforment le voyeurisme et la délation en vertus. On n’a pas besoin des autres pour accomplir ce que l’on doit accomplir soi-même. En cela, Marc et Mélinda sont presque des héros de western ou de tragédie grecque. Ce qu’ils font, ils le font tous les deux. Et, c’est bien connu, on a vu souvent rejaillir le feu d’un ancien volcan qu’on croyait trop vieux… Comme l’a écrit Céline, la vérité c’est la mort, mais la grande, la vraie explication qu’on a dans la vie, c’est en tête à tête avec une femme.

Marc travaille pour le cinéma. Vos films préférés ?

Il y en a beaucoup. Et dans des styles différents. Cela va du « Guépard à « Rio Bravo » en passant par « Les aventures de Robin des bois », « Le Septième sceau », « Quai des brumes », « Le Mépris », « Le Colosse de Rhodes », « Le Troisième homme », « La Dolce Vita », « Mean streets », « Parfum de femme », « L’homme qui aimait les femmes », « Gentleman Jim », « Les maris, les femmes, les amants », « Out of Africa », « Le Parrain », « Chat noir, chat blanc » …

Le voyage que Marc et Mélinda à travers l’Europe et le 7e art va-t-il permettre une nouvelle vie à deux ?

Ce n’est pas une nouvelle vie, c’est la vie tout court. Le cinéma, ce n’est pas fait pour éduquer, mais pour distraire. On n’a pas envie de rencontrer dans un film ce que l’on voit ou vit dans le quotidien, sauf si on lui instille cette part de délire que l’on trouve chez Fellini ou Kusturica. Le cinéma, c’est un coup de baguette magique dans un monde qui ne l’est pas. Une féérie pour une autre fois, un rêve réel, une réalité rêvée. Et surtout un roman condensé en deux heures. « Dans « L’une et l’autre », il y a cette part cinématographique qui, sans aller jusqu’au (fin) fond des choses (ce serait psychanalytique et emmerdant), aborde néanmoins quelques sujets fondamentaux. C’est, au fond, la question qu’on se pose toujours sur l’autre : est-ce vraiment une autre partie de moi-même, quelque chose qui m’appartient ou un étranger ? Ce n’est pas très original, mais il y a dans le cinéma et la littérature une relation privilégiée entre le spectacle et le spectateur. Et même davantage. . Alors quand on le partage avec quelqu’un, plein d’autres nouveaux horizons peuvent s’ouvrir. Si le cinéma et la littérature sont une ouverture vers l’extérieur, Internet serait plutôt une fermeture – même si c’est un formidable outil de travail et de communication. On se branle avec Internet, on jouit au cinéma.

Vous avez croisé Modiano ? Vous aimez son œuvre ? Vous êtes fan de Godard ?

Non seulement j’ai croisé Modiano, mais je le connais un peu, car nous fréquentons le même quartier et les mêmes restaurants. C’est un drôle de type. Mais quand on se voit, on rigole beaucoup. Godard, lui, ne m’a jamais fait rire. Son cinéma m’ennuie, ses discours encore plus. A part « A bout de souffle » et « Le Mépris », je trouve tous ses films bavards, poseurs, prétentieux, boursoufflés, à la limite de la niaiserie, comme un tic de lui-même. Qui a envie encore aujourd’hui de se taper « La Chinoise » ou « Masculin féminin » ? C’est ringard. On s’aperçoit que les gars de la Nouvelle Vague qui critiquaient l’ancien vague se sont démodés plus vite qu’eux. Il y a de quoi se taper les fesses par terre quand on voit Truffaut insulter pratiquement John Huston ou Rivette et Eustache réduire à néant la filmographie d’Autant-Lara. On se régale en voyant ou en revoyant « La traversée de Paris », on s’emmerde comme un rat mort en essayant de regarder « La Maman ou la putain » ou « La belle noiseuse ». Il n’y a rien de pire que les types qui se prennent pour des génies.

Vos romans préférés de Zweig ? Pourquoi ?

Zweig, c’est le grand écrivain par excellence. Qu’il vous parle de Fouché, d’un joueur d’échec ou d’un type qui soupçonne sa femme de le tromper, c’est toujours fin, intelligent, remarquable. Il excelle partout. C’est un exemple. Pour un mec qui essaye d’écrire, c’est agaçant. On n’arrivera jamais à sa hauteur. Et tout cela tranquille, sans effets, sans complaisance dans le malheur, le pathos ou le désespoir – contrairement à beaucoup de nos écrivains actuels qui pensent qu’il est chic de parler de misère et de malheur tout en étant bien peinards dans le Sixième arrondissement de Paris. Zweig, comme on le sait, a fui le nazisme et s’est suicidé. Ce n’est pas anodin. Il y a tout l’esprit de Vienne en lui et toute la sensibilité juive. C’est un paradoxe articulé. Et pourtant, quelle unité, quelle fluidité dans ses écrits ! Ses nouvelles sont formidables, comme « Amok » ou « La confusion des sentiments ». Et même ses biographies, comme celle consacrée à Marie-Antoinette qui, même si c’était une sorte de Marylin à la cour de France, frivole et écervelée, s’est révélée pleine de dignité pendant son procès et à sa mort ; ou à Balzac, Dickens et Dostoïevski, dans « Trois maîtres », fantastique petit bouquin farci d’anecdotes, de jugements cursifs, de références judicieuses.

Vos auteurs préférés morts ou vivants ?

Rabelais, Villon Montaigne, Hugo, Dumas, Gauthier, Barbey d’Aurevilly… Eh non, ni l’ennuyeux Balzac, plus opaque et gluant de Zola, ni le tonitruant Flaubert, ébéniste maladif qui frotte pour que ça brille… Et puis Léon Bloy, Céline (juste pour « Voyage » et « Mort à crédit »), Jules Renard, Morand, Oscar Wilde… Et les petits « maîtres » comme Charles-Louis Philippe (qui a failli avoir le premier prix Goncourt en 1902 pour « Le père Perdrix »), Julien Blanc (que j’ai découvert grâce à Alphonse Boudard et à Louis Nucéra avec un superbe livre : « Confusion des peines »), Henri Calet, Georges Hyvernaud, André Hardellet …

Merci de commenter : « C’est la femme qui fait l’homme ».

Tout à fait exact à tous les points de vue. On devrait se débarrasser des gros cons qui pensent le contraire. La femme n’est peut-être pas l’avenir de l’homme, contrairement à ce que disait Aragon, mais c’est la femme qui fait l’homme, ça oui, cent fois, mille fois oui !

La philosophie de Marc à la fin du roman : « Profitons » est-elle la vôtre ?

Evidemment. Il faut profiter de tout ce qui est bon et beau. Et surtout cesser de jouer les pessimistes. Ou alors les pessimistes hilares ! Les sceptiques rayonnants ! Ce qui n’empêche pas, bien sûr, de rester lucide. Profiter, c’est presque une démarche libertaire. Récupérer, rigoler, entasser, dépenser, jouir sans entrave. Réagir pour mieux révolutionner. Tout va très vite. Trop vite. A quoi ça sert d’être le plus riche du cimetière ? Le plus grognon ? Le plus misanthrope ? Vive Démosthène ! Bouffons des cailloux et arrêtons de nous cailler le boudin avec des choses insignifiantes !

Vous êtes rédacteur en chef de Service littéraire, racontez-nous l’aventure et en quoi ce journal se distingue des autres ?

On va fêter les dix ans de Service Littéraire ! Personne ne nous aide, je veux dire les institutions poussiéreuses et administratives comme le CNL, l’Etat, le ministère de la Culture… Normal, on ne lèche pas. Il y a des bienfaiteurs, comme Olivier Bardolle, qui font beaucoup pour que le journal continue d’exister. Et d’autres qui font un peu de pub… Service Littéraire, depuis dix ans, avec des gens de gauche ou de droite, mais tous écrivains, de Maurice Druon à Jean Vautrin en passant par Michel Déon, Claude Cabanes et François Bott, a un ton différent. J’en suis fier. Quand on voit les autres journaux littéraires, on comprend qu’ils se cassent la figure. Il n’y a pas de langue de bois chez nous, ni de conférences de rédaction, ce qui, cela va de soi, permet d’éviter les psychodrames. Les écrivains appellent ou envoient un mail pour proposer du sel ou du poivre. Service Littéraire aime l’assaisonnement. En bien ou en mal. L’important, c’est de tenir. Nous tenons.

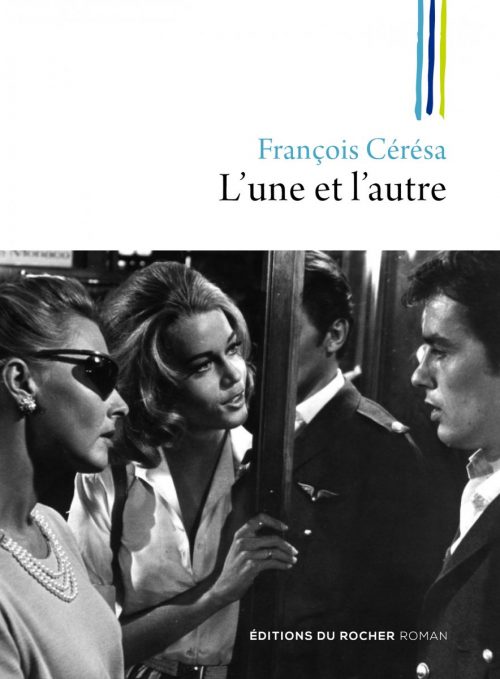

François Cérésa « L’une et l’autre » ( Editions du Rocher)

( Crédit Photo Olivier Dion )