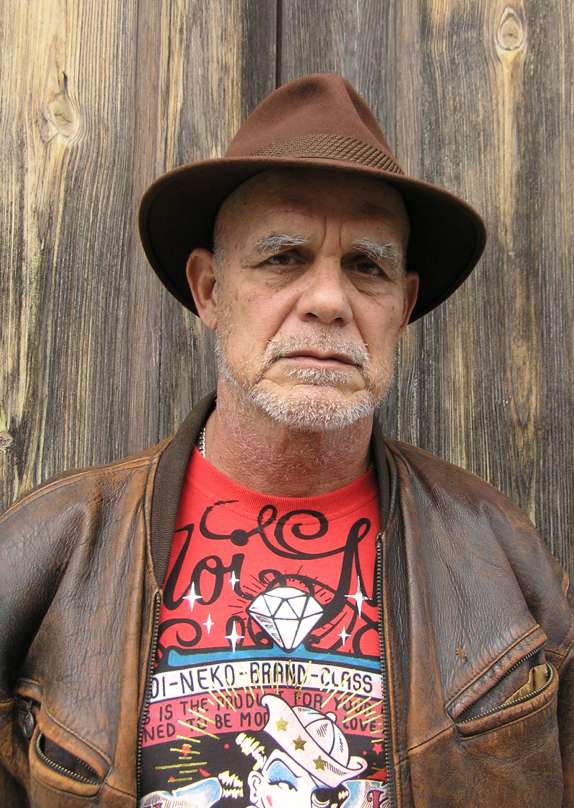

Pedro Juan Gutiérrez : » Vivre hors de son pays est castrateur «

Par Nicolas Vidal – bscnews.fr / L’inénarrable Pedro Juan Gutiérrez nous revient cette fois-ci avec un roman qui ne trahit pas sa plume ciselée et violente. Ce nouveau roman sert le dessein d’une frénésie charnelle et sexuelle propre à l’écrivain cubain qui parle sans ambage d’un Cuba, loin du pastiche de la carte postale qui exige de Cuba une vision idyllique et très éloigné de la réalité. Malgré tout, Pedro Juan Gutiérrez le dit « Vivre hors de son pays est castrateur». C’est pour cela qu’il y vit dans l’idée de témoigner au mieux de la misère, de la violence et de la part d’humanité souffrante de ce pays mais il nous assure «qu’il rit beaucoup et qu’il est très optimiste même s’il nous avoue qu’écrire ne lui procure aucune sérénité contrairement à la peinture.

La citation de Frank Lloyd Wright au début de livre n’incarne-t-elle pas à elle seule le fondement de votre écriture?

J’aime utiliser chaque fois que je peux une citation en première page de mes livres, qui sert de clé pour le lecteur. C’est un code que je lui donne pour qu’il sache vers où j’essaye d’orienter le livre.

Vous faites dire à votre personnage Silvia dans les toutes premières pages du roman que “cette île est une cage”. Est-ce plus vrai aujourd’hui qu’avant?

Toute île, par définition, est une cage. Mais dans le cas de mon pays, ça a été vrai pendant plusieurs années. Aujourd’hui tout se relâche un peu. Lentement. Et c’est bien comme ça. Ils se sont crispés très vite et ça a duré des années, maintenant ils se détendent. Qu’ils continuent de se détendre lentement !

Vous commencez votre livre avec un prologue dur et saisissant que vous terminez en racontant votre situation actuelle. Vous semblez ainsi vouloir mettre le lecteur dans les meilleures dispositions pour rencontrer l’insatiable homme-araignée. Est-ce une façon d’accueillir le lecteur dans votre univers?

Le livre n’est pas un roman. C’est un recueil de nouvelles, très proche de « Carne de perro ». Mais ce sont des nouvelles qui s’enchaînent et qui peuvent donner l’apparence d’un roman ou d’un récit continu. D’autre part, quand j’écris je ne pense jamais au lecteur. J’écris en étant …

Réservé aux abonnés.

Interviews interdites ailleurs. Analyses de fond. Vidéos choc.

Accès complet — 4,99 € / mois

Je m'abonne