A la manière de confidences amicales, il nous entraîne dans l’Inde de Malraux, l’Inde panthéiste et créatrice. Directeur de la collection « Domaine Indien » aux éditions du Cherche Midi, Jean-Claude Perrier a fait connaître la nouvelle génération d’écrivains indiens. A travers des portraits inoubliables, les coulisses des journaux où il a travaillé, ce récit autobiographique jubilatoire, plein d’humour est celui d’un homme libre, cultivé, passionné, curieux, espiègle, poétique. « Tout ce que j’ai appris, vécu, aimé, passe et passera par les livres, lus, étudiés, écrits. Tout fait sens et tout fait livre […]. Les livres sont mon oxygène, mes guides tout au long de mon parcours. Je suis un voyageur de papier. »

Comment est née l’idée de ce livre où vous partagez vos souvenirs de rencontres avec des écrivains, des éditeurs, vos goûts littéraires, votre passion pour la littérature ? Souhaitiez-vous transmettre ce qui vous a construit, nourri ?

L’idée de ce livre est de constituer en quelque sorte le deuxième volet d’un triptyque dont Passage de la mère morte (Stock, 2008) était le premier. Il ne s’agit pas tant de « raconter des rencontres », ça, nombre de journalistes peuvent le faire. Que de revenir sur le parcours du narrateur pour en montrer la cohérence. Et de transmettre, bien sûr, au lecteur, une ferveur, intacte malgré toutes ces années de « pratique ».

Vous évoquez votre rencontre avec Mandiargues, qu’avait-il de si fascinant ?

C’était un seigneur, qui avait connu tant d’artistes que j’admirais infiniment. En l’écoutant, j’avais l’impression d’être l’ami de Breton, de Miro, de Cartier-Bresson…

L’éditrice Simone Gallimard, aimait bien jouer « les canailles gouailleuses », écrivez-vous. Vous étiez son « bibliothécaire personnel ». « Pour cet éditeur, à l’ancienne, ses auteurs faisaient partie de la famille » : quels souvenirs marquants gardez-vous d’elle ?

Celui de son rire, de son formidable appétit de vivre, et de la passion qu’elle mettait à concevoir son jardin d’Orgeville.

Parlez-nous de Françoise Verny, cette « dragueuse de plumes » ?

Dans mon cas, la drague a échoué : nous n’avons pas fait de livre ensemble.

Quelle image gardez-vous de Marguerite Duras, « mégalo, fragile, souffrante, attachante. Humaine » ?

Je ne l’ai rencontrée qu’une fois, vers la fin de sa vie. Elle était à la fois féroce et pathétique. J’aurais aimé la connaître plus tôt, au moment de L’Amant, par exemple.

Vos plus belles rencontres ?

Celles à venir. Mon livre n’est pas une collection de portraits, mais plutôt un exercice de reconstitution mémorielle, avec la part de subjectivité -assumée- que cela suppose.

Éprouvez-vous une certaine nostalgie du temps des grands éditeurs, de celui des écrivains ou poètes raffinés, désintéressés, fantasques ?

Non. Je ne vis pas dans la nostalgie.

Vous avez travaillé pendant cinq ans au « Quotidien de Paris », vous êtes journaliste à « Livres-Hebdo », que conseillez-vous à un jeune qui souhaite devenir critique littéraire ?

J’ai aussi travaillé six ans à « Jeune Afrique », quinze ans au « Figaro », autant au « Nouvel Observateur »…. D’être d’abord un journaliste. Je ne me considère pas comme un « critique », c’est trop réducteur.

Ce jeune journaliste ne risque-t-il des désillusions, comme celle que vous évoquez à travers vos rencontres avec Yves Navarre, Sébastien Japrisot ou même Gainsbourg, qui « pouvait pousser le mauvais goût jusqu’à la lourdeur absolue » ?

Dans le cas de Japrisot, je ne me faisais aucune illusion. Gainsbarre n’a pas entamé mon admiration pour Gainsbourg. Quant aux illusions, les artistes ne sont pas responsables de celles des journalistes. C’est encore une question de construction et de reconstruction mémorielle.

La tentation de l’Inde… Avant de débarquer à New-Dehli, vous avez beaucoup lu, dont « L’Art érotique hindou » d’Alain Daniélou. Que représente-t-il- pour vous ? Quelle alliance avez-vous noué avec l’Inde ? Que vous apporte-t-elle ? Que peut-elle nous apporter, à nous Européens ?

Daniélou, c’était un livre parmi tant d’autres, notamment sur les sculptures de Khajuraho. Mon Inde est celle « qui chante » de Michaux, « le pays d’antique civilisation » de Malraux. Elle m’est essentielle, vitale. Elle offre à chacun ce qu’il vient y chercher. On peut s’y perdre ou s’y trouver.

Quels sont les livres que vous avez édités dont vous êtes fier ?

Tous. Sinon je ne les aurais pas publiés dans les différentes collections que j’ai dirigées ou dirige encore. Peut-être le plus émouvant est celui sur Ravi Shankar, écrit par sa fille Anushka (paru au Cherche-Midi en 2003), qui m’a permis de rencontrer plusieurs fois Ravi, à Paris ou dans son intimité à Delhi.

Le livre que vous avez publié qui vous touche le plus ?

Ce n’est pas pour me « toucher » moi-même que j’écris, mais pour me faire plaisir, et pour toucher « l’autre », le lecteur.

Les deux ou trois romans qui vous hantent ?

Aucun roman ne me « hante ». Mais j’ai des ouvrages de prédilection, comme tout le monde. « Salammbô », « A la recherche du temps perdu », « Si le grain ne meurt », « Un barbare en Asie », « Antimémoires ».

Vos coups de cœur, vos coups de gueule de la rentrée littéraire 2012 ?

Pour le cœur : le « roman-vrai » de Jean Grégor sur son père, ou le très beau Michael Ondatjee. Pour le reste : la vie est trop courte pour lire des mauvais livres et perdre son temps à en dire du mal.

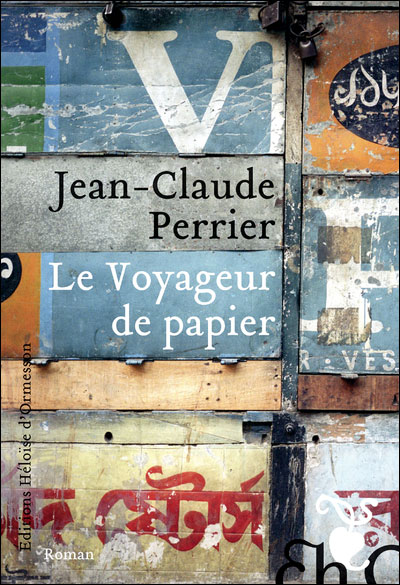

Le Voyageur de papier de Jean-Claude Perrier (Editions Héloïse d’Ormesson)

À lire aussi :

Claude-Henry du Bord : L’adolescence héroïque

Adolf : roman satirique et hystérique d’Olivier Costes

Brigitte Kernel : « Lire avec » sa nouvelle émission littéraire sur France Inter

Max Monnehay : » Je ne suis pas là pour caresser les lecteurs dans le sens du poil »