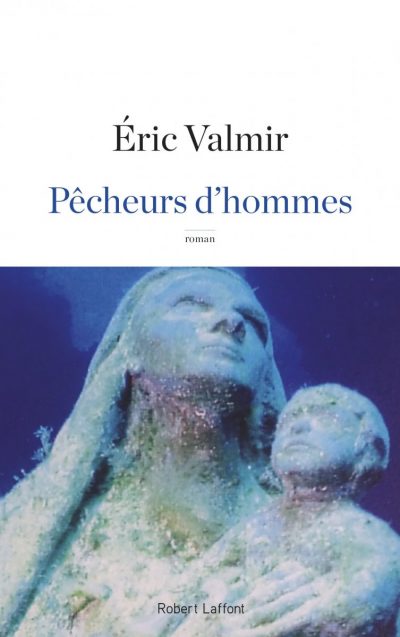

Nicolo, gamin intrépide de Lampedusa, posée entre l’Afrique et l’Europe cultive le secret de la vie dans le rythme des saisons. Il vibre sous le soleil , se passionne pour les tortues d’une île qu’il parcourt à scooter, sonde les eaux limpides en approchant la Madonnina : vierge de Porto Salvo, enfouie au fond de la Méditerranée. Comme pour défier la mer au nom de son père, pêcheur meurtri, depuis qu’il a ramassé dans ses filets les corps africains, abandonnés à leur triste sort de migrants. « Pêcheurs d’hommes » se concentre sur le portrait délicat de personnages rudes et authentiques liés à l’âme en errance des réfugiés qui échouent sur l’île, déroutante puis envoûtante. Hommes, femmes, enfants qui bravent les mers et la puissance des vents au prix de leur vie. Le récit ample, nous entraîne de Lampedusa à Naples, de Palerme à Rome… A contre-courant des préjugés sur la crise migratoire et la réalité des insulaires aux prises avec les premiers naufragés. Eric Valmir, propose un autre regard sur l’île, depuis ses origines jusqu’à nos jours, où l’on explore la révolte des insulaires qui se sentent autant abandonnés que les migrants. S’il transforme l’espace confiné de l’île en terre émotionnelle fertile, il questionne à travers le regard de son héros, enfant puis adulte l’histoire réaliste et pleine d’humanité de Lampedusa, reflet troublant du monde contemporain.

Spécialiste de l’Italie, vous y avez travaillé comme journaliste pendant plusieurs années. Avez-vous vécu l’arrivée de migrants à Lampedusa en temps réel ?

Oui. C’est avant tout une histoire de regards qui se croisent. Dans les bateaux, les identités et des parcours sont reniés. Des hommes sont réduits à un statut d’animal et on le lit dans leurs yeux. Des bêtes entassées et apeurées qui ont frôlé la mer, ces regards toujours sous le coup de la frayeur se plantent dans ceux qui, plein de compassion les attendent sur les quais. A l’entrée du port, le temps se suspend alors que le bateau sauveteur glisse sur l’eau, les regards se croisent alors dans cette parenthèse avant l’animation du débarquement où tout doit être ordonné et rapide. C’est ce temps suspendu que je retiens aussi en haute mer, les regards restent les faits les plus marquants de toute opération de sauvetage, le regard qui remercie, ou à l’inverse, le regard horrifié qui réclame « pitié » ou le regard qui dit « tant pis » en coulant…. Les naufrages, c’est une chose d’en entendre parler, c’est une autre de les vivre. C’est une scène de guerre.

Comment est née l’idée de ce roman ?

Je suis souvent allé à Lampedusa en tant que journaliste. Peu à peu, je me suis lié d’amitié avec les habitants et je me suis rendu compte à quel point journalistes et politiques les oubliaient quand ils venaient à Lampedusa. L’île porte un paradoxe. Elle est médiatique, tout le monde connaît son nom mais on ignore tout de cette terre qui s’étend sur vingt kilomètres carré. Je souhaitais raconter cette insularité si particulière en prise directe avec l’urgence des migrants. Et comment cette question récurrente pour les insulaires, partir ou rester sur l’île, était en corrélation avec celle des réfugiés.

Votre écriture est très sensorielle et renvoie à la beauté organique de l’île en dépit de cette tragédie humaine…

Quand j’ai eu l’idée du roman, j’ai voulu y retourner mais dépouillé de ma peau de journaliste afin de vivre l’île, la sentir : entrer dans les maisons, aller au large avec les pêcheurs, méditer sur un rocher pendant des heures, circuler en scooter sans casque, perdre la notion du temps. J’avoue avoir ressenti l’appel de la terre, la mer, des éléments naturels. On éprouve le vertige de l’île à la dérive entre deux continents : l’Afrique et l’Europe.

« Pêcheurs d’hommes » aborde avec frontalité le droit à l’altérité et l’obligation de se définir en permanence…

On demande sans cesse aux insulaires de se définir face aux migrants. Sont-ils Européens on non ? Ils ont le sentiment que l’Europe ne reconnaît pas leur île. Quand parfois des migrants, – l’idée revient souvent – veulent faire un match de foot Afrique/Europe, les jeunes insulaires répondent « Nous, on n’est pas l’Europe, on est Lampedusa ». Le sentiment que Bruxelles ne se préoccupe pas de leur sort est très fort. Et donc ils ne veulent pas se proclamer Européens si facilement.

A travers le parcours initiatique et le regard de Nicolo, adolescent de Lampedusa, vous disséquez tour à tour les enjeux humains et politiques que suscite la question des migrants…

Parce qu’à Lampedusa, les insulaires ne supportent plus les visées électoralistes autour du thème de l’immigration. Elles empêchent tout sens de responsabilité. Il n’y a pas de responsabilité politique et les débats pro ou anti accueil selon les programmes ne produisent aucun écho à Lampedusa. D’abord parce que l’île est un lieu de passage, le migrant meurt ou continue sa route plus au nord. Les insulaires ne peuvent avoir les débats passionnés que nous avons en France autour de l’immigration. Face à un Africain qui se débat, même celui qui est opposé à l’accueil des migrants tendra sa main pour chercher à le sauver. Tout se résume à l’instinct.

Qui plus est, l’île est devenue une scène de théâtre sur lesquels se produisent les politiques. Matteo Renzi est venu fustiger l’Europe, Silvio Berlusconi a acheté une maison, le pape a dénoncé la mondialisation de l’indifférence, sans se soucier un seul instant du quotidien des insulaires directement confrontés à l’urgence de sauver des vies.

Enfin, il est toujours demandé aux insulaires de se définir à partir des migrants. Touristes, journalistes et politiques associent Lampedusa à la crise des migrants et les habitants sont sans cesse questionnés sur le sujet. Il n’y a pas d’autres conversations possibles avec l’extérieur. « L’île est le pays de tous, sauf le nôtre, on ne se reconnaît en rien, et personne ne se reconnaît en nous ». (Sic)

Son exil dans le nord de l’Italie, le confronte à l’adversité. Nicolo, souffre dans sa chair du froid mordant en dormant dans une gare et du regard de l’autre : « (…) c’est dans les yeux posés sur moi que j’ai compris la condition de l’étranger ».

Encore une histoire de regard. Il n’est ni désobligeant ni méchant. C’est souvent un regard de surprise, on découvre une silhouette ou une posture, on entend une voix, un accent qui ne colle pas avec le décor ambiant, alors on pose des yeux surpris, comme si l’on découvrait un univers inconnu. Et quand on est étranger, ce regard posé sur soi signifie que l’intégration sera encore un long chemin. Ce regard porte parfois de la bienveillance mais dans ces moments-là l’étranger préfère toujours la considération à l’empathie.

Le père de Nicolo est un homme brisé qui dit « pêcher des poissons pas des hommes ». Mis au ban par les pêcheurs car il brise le tabou de la mort des premiers migrants en mer échoués dans ses filets, c’est Adama, étranger noir, qui réhabilite sa figure auprès de son fils…

Comme de nombreux pêcheurs, il a participé à des sauvetages et vu des gens mourir dans ses bras. Comment vit-on avec ce traumatisme ? Il n’y a pas d’hôpital et de psychologues à Lampedusa. On rentre chez soi et on se débrouille avec ça. On est frappé par une maladie de l’âme, une mélancolie, quand ce n’est pas une dépression dans le cas du père de Nicolo. Cet homme s’est de plus, mis à dos les autres pêcheurs de l’île qui ne veulent pas l’écouter. L’île ne doit pas souffrir d’une mauvaise publicité. Il faut taire certains détails. Par conséquent, personne n’a dessiné devant Nicolo la figure idéaliste de son père. Il faut que quelqu’un le lui dise en face : c’est sa grande générosité qui l’a perdue.

Michaëlle Jean, (Secrétaire générale de la Francophonie), née à Port-au- Prince, a fui Haïti en 1968 pour vivre au Canada. Elle souligne l’importance d’être bien accueillie dans sa nouvelle terre. Le statut de réfugié renvoie à celui d’apatride. Le pire, est-ce rester sur une terre où l’on ne peut vivre dignement ou rester dans son pays aux prises avec la guerre ?

Je n’en sais rien. Je crois qu’on ne peut le savoir que si l’on est directement confronté à cette expérience le dos au mur, le choix entre deux pire.

Erri De Luca, écrivain et humaniste italien, sera l’invité d’honneur du Festival Littérature & Journalisme qui se tiendra à Metz du 13 au 15 avril sous la thématique des libertés. Vous présenterez la soirée d’ouverture, comment aborderez-vous l’engagement jamais démenti de ce militant actif ?

Je l’aborderai à l’opposé des termes que vous employez. Engagement, militant actif. Nous voyons tous, Erri De Luca, ainsi. Ses actes tels qu’ils sont rapportés de Lotta Continua à No Tav le laissent penser. Mais en lisant les pages de ces livres, je découvre tout autre chose et je pense que la soirée va reposer sur un socle de mots écrits par, Erri De Luca, dans « Au nom de la mère » : « J’ai besoin d’inventer une rime entre ce qui se passe et quelque chose d’autre. J’ai besoin d’associer une impasse dans laquelle je me suis fourré à une immense prairie. C’est ce qui me sert d’amarres pour ne pas sombrer. Je suis prédisposé au secours de la poésie qui n’est pas l’art d’arranger des fleurs mais une urgence de s’accrocher à un bord dans la tempête. » Il y a là, je crois, une belle matière à explorer.

Que faites-vous lorsque vous n’écrivez pas ? Comment vous évadez-vous ?

La question que je me pose, est plutôt « quand vais-je trouver le temps d’écrire ? », c’est un point d’équilibre. Je n’éprouve pas le besoin de m’évader. Il faut vivre en harmonie avec soi et profiter pleinement de la vie. C’est aussi la leçon du livre.

« Pêcheurs d’hommes » de Eric Valmir

Editions Robert Laffont

Prix : 18,00 euros

( Crédit photo Eric Valmir / Ch.Lartige CL2PR )